Alberto Rangel

Recife – PE

Uma figura alentada e bruta, com a bocaça mascarada pela franja da bigodeira ruça, dizia a outra personagem, chupada, esfanicada de sezões e mau passadio, com uns raros pelos duros nos cantos dos lábios e no queixo prognato: – Então, o negócio está feito… estamos entendidos. Você nada me deve e deixa a Maibi com o Sérgio.

– Sim senhor, respondeu o escanzelado, retendo um suspiro. Pronunciava-se este diálogo junto ao balcão, no armazém, entre o tenente Marciano, dono do Soledade, e um seu freguês, o Sabino da Maibi. Quando a operação hedionda finalizou assim, de uma assentada, entre os dois homens, o sol descambava mordendo o friso verde-negro da mata, e a luz de fora filtrava-se por entre as brechas das paxiúbas mal ajustadas, no barracão, como se coada fosse por entre as barras férreas de um calabouço, guardando dois réprobos. Mas, que negócio fora afinal firmado? O Sabino devia ao patrão sete contos e duzentos, que a tanto montava a adição das parcelas de dívidas de quatro anos atrás, e cedia a mulher a um outro freguês do seringal, o Sérgio, que por sua vez assumia a responsabilidade de saldar essa dívida. O mais comum dos arranjos comerciais, essa transferência de débito, com o assentimento do credor, por saldo

de contas.

A troca interessava ao patrão, que ficava mais seguro com o Sérgio, rapaz afamado como trabalhador insigne. E o Sabino iria labutar com ânimo, na esperança, agora bem realizável, de tirar saldo no fim do ano. Com a mulher, a sua peia maior também tinha desaparecido: os sete contos e tanto, que neles pensar era se lançar pela certa num deplorável estado de desalento. Compreendia o Sabino que, em companhia da esposa, por mais que trabalhasse, nunca pagaria a dívida crescente e escravo se tornava. O débito era um par de machos… “Tirar saldo” é a obsessão do trabalhador, no seringal. E como não ser assim, se o saldo é a liberdade? O regime da indústria seringueira tem sido abominável. Instituiu-se o trabalho com a escravidão branca! Incidente à parte na civilização nacional, determinaram-no as circunstâncias de uma exploração sem lei. O código surgiu mesmo nas contingências da luta. Não por intimações de uma autoridade, que não existia; mas por acordo tácito entre todos. Demais, fora preciso organizar, em plena selva aquilo de que o pensamento social do país, focado na Rua do Ouvidor, não a cogitara nunca. Dir-se-ia uma nação de malandrins, um país de cocagne; jamais se sentiu a necessidade de dar ordem ao trabalho, como se este a ninguém preocupasse. Incrível dizer-se – foram seringueiros que golpearam a lei fundamental da nação livre! Porquanto aconteceu então, ante condições especialíssimas o que se houvera seguido espontaneamente não bastava. Um seringal, em fim de contas, não era a estância de gado, nem a fazenda de café, nem o engenho de cana. O que satisfazia na campanha do Rio Grande, no oeste de São Paulo, no interior de Pernambuco, não era suficiente no Madeira, no Purus, no Juruá. Desde logo o que a legislação não previu, a indústria nascente fundou. Não era o exercício de simples crueldade; mas o resultado dos interesses do capital que instituíra a sua própria defesa. Lógico, pelo menos fatal. Os estatutos da nova sociedade, que quis viver, receberam esta base: não poder o seringueiro abandonar o seringal, sem estar quite para com o patrão.

Por isso, em muitas ocasiões, dera ao Sabino o ímpeto de sacudir fora o balde de leite, cruzar os braços na estrada, nela ficando hirto, até a morte sobrevir; outras vezes, pensara em correr os riscos de roubar uma canoa e fugir para Manaus… Chegar de sua terra, no insólito desejo de fortuna, para estabelecer-se um dia no Sitiá, com o campo de panasco e uns novilhos e cabras; e, em troca, ali

ficar no estranho deserto alagadiço de um fundão do Amazonas, comido de “praga”, e a cair de sezões! Com a situação, que se lhe oferecia, de solvado o seu pobre coração renascia. Haveria de voltar à sua terra, se Deus quisesse! Bem tempo fazia que deixara o baixo Amazonas, primeira etapa de seu êxodo de condenado. Lá trabalhara três anos sem vantagem. Afora um pouco de “tapuru”, a seringa era “fraca”, “itaúba”. No lago do Castanho, casara-se com aquela cabocla, linda cunhã, enguiço núbil, tentação que lhe chegara para atrapalhar a vida, pois, se tivesse vindo sozinho, nessa época, labutar no alto, na seringa, estaria certamente a essas horas, no seu querido Ceará. Era verdade que, em companhia da Maibi, mais doce lhe correra a existência… Contudo, tinha sido um atropelo. Conseguira desenvencilhar-se, mas ganhando; tinha saudade, porém, da “danada” cabocla. Ah! os olhos dela, tingidos no sumo do pajurá; o andar miúdo e ligeiro de um maçarico; ah! os seus cabelos do negror da polpa de mutum “fava”; o vulto roliço… As carícias ardentes da moça iriam agora aplicar-se em outro… Nos braços de outro ela se arrebataria em juras e suspiros… Fora-lhe bem duro apartar-se; mas “era o jeito”. E o seringueiro procurava abafar pensamentos que o incomodavam… O certo é que, ao sair do armazém, a sensação do Sabino foi a de desafrontado de carregosa canga.

O dia, um domingo de março, era de movimento no barracão; os fregueses das barracas do seringal vinham em visita e a negócios. Escasseavam a farinha-d’água, o pirarucu e o jabá, mas o “vapor da casa” estava para chegar com o aviamento. E a gente afluía, insofrida, a buscar mantimentos, e curiosa de uns “brabos” que o vapor traria; mas, no fundo, convergida pelas exigências irrevogáveis da sociabilidade, cada vez mais intensas no regime de isolamento que os devorava.

Ao anoitecer, grande número de fregueses enchia a sala maior do barracão, para a “rocega”. A gaita começava a soar nos soluçosos bemóis de uma valsa ronceira. E então, aqueles homens, no meio dos quais havia apenas duas mulheres, se agarraram aos pares, desabalando-se a dançar sobre o soalho flácido e ondulado das paxiúbas. Um “farol de gás” se prendia ao pendural das tesouras, no travejamento quase perdido no fumo envolvente do tabaco. Cessada a música, era o rumor alto de conversa e risadas, até que a harmônica incansável e fanhosa gemesse novos compassos.

Tarde da noite, a uma observação do tenente: “basta por hoje, rapaziada!” a sala se esvaziara. Os seringueiros demandaram os pousos. O barracão ficara acaçapado e tétrico, mais negro ainda na noite onde fuzilava, entreluzindo, o pequenino diamante azul de uma única estrela abandonada. A primeira cara que o Marciano viu, pela manhã seguinte, foi a do Sabino. O patrão disparou logo:

– Está arrependido? Se quiser, pode ir para outro seringal; não me desgosta. Se deseja ficar, também pode… Não proíbo… Faça o que entender. O Sabino declarou que não se havia arrependido; não metia o pé atrás, e que queria trabalhar, mas em “colocação, no centro”. Tencionava ficar na do Paulino, que morrera, havia quatro dias passados, picado por uma tucanabóia. A estrada de dois “frascos” e meio não era grande cousa, mas sempre influía. Demais, contava que “seu” tenente lhe aviasse todo o pedido. Não era muito: uma tarrafa, um par de calças de zuarte, pílulas “carapanã” e “taurinas”, caixas de bala, a farinha e o pirarucu; cousas que um homem degradado naqueles mundos não podia prescindir. Deveria então começar a roçar a estrada? Na semana que entrava, queria estar “sangrando as madeiras”… O tenente assentia com desusada benevolência: – Pois sim! Pois sim!… Há de se arranjar tudo… O “Rio Yaco” chegará por

estes dias…

Com efeito, uma semana depois, o vapor atracava ao Soledade, no alvoroço da gente insofrida em aguardá-lo. Muitas horas levou a despejar carga. Algumas reses foram atiradas do portaló para a água, onde caíram, nadando expeditas para a terra. Caixas, paneiros, fardos e garrafões passavam pela prancha, atropeladamente, como se fossem baldeados por contrabandistas em pânico. Numa agitada faina, tudo se amontoava em terra, a fim de ser transportado ao armazém, a não ser o gado disperso, que aparava os brotos, espontando as canaranas na beira.

Com o carregamento desembarcara o pessoal, que o guarda-livros fora buscar ao Ceará. Umas vinte cabeças, gente do Crato e de Carateús. Os agenciados tinham sido, no porto de Camocim, cinqüenta ao todo. Mas uns haviam fugido no Pará, outros em Manaus e cinco haviam “dado o prego” com as febres. “Oh! canalha safada!” tal a frase que o empregado entremeava, a cada passo, aludindo aos engajados, no relatar facundo, ao Marciano, os trâmites da missão de que fora incumbido. Um subprefeito, em Manaus, a quem dera queixa, ninguém mandara ao encalço dos homens foragidos no Mocó… Estava toda a campanha amaldiçoada em trinta contos. O guarda-livros culpava também do desastre da expedição à “casa aviadora”, porque esta demorara em Belém a partida do navio, e o gerente tinha “quebrado o corpo”, recusando-se a adiantar os “borós” para acudir ao sustento do pessoal…

O momento chegou, em plena noite, que o “Rio Yaco”, estrepitoso do vapor vomitado pelo tubo de descarga, recolhida a prancha, desamarrados os cabos, largou brandamente do barranco. Um apito roncante de “sereia” ecoou sinistro, ululando no ermo. Após o berro da despedida do “gaiola”, a vida no Soledade seguiu o curso normal. Da célula central – o barracão, irradiavam outras células – as barracas, no sistema orgânico dessa fraca e fundamental urdidura, que cobre léguas quadradas com o trabalho de alguns homens apenas. Pelos varadouros e igarapés, os aviamentos parciais eram transportados pelos “fregueses do toco”, em jamaxis ou canoas. Marciano, antes da dispersão dos novos fregueses, os reunira na vasta sala do Soledade e lhes dirigira uma fala. Exigia trabalho e freguês com saldo. Isto de gente devendo, não era com ele. Não queria saber de histórias, queria borracha! E, desprezando escrúpulos e cuidados na conservação da riqueza florestal, com que a boa Natureza lhe presenteara, resumia brutalmente, na homilia, o programa absurdo da sua exploração: “Quem for tatu que cave; quem for macaco que trepe”. Explicava esse lema bizarro. Não se opunha que as seringueiras fossem lavradas das raízes aos galhos, num decreto de extinção formal. Construíssem mutás: arapucas desengonçadas, grosseiros andaimes para atingir, em faixa mais alta, os vasos captores da goma preciosa; ou empregassem o “arrocho”: medonho apertão, dia a dia constringido, para que o tronco, esganado no garrote, ressumasse até as fezes a seiva valiosíssima. Um máximo de produto, mesmo à custa do aniquilamento das árvores, exigia o patrão, na formidável ignorância que, generalizada, liquidaria a principal riqueza da bacia amazônica, estancando-a na sua fonte. Ao fim dessas recomendações imperiosas de crime ou inconsciência, os “brabos” foram se estabelecer, às pressas, nas estradas recém-abertas pelo “mateiro”, na última invernia

A lufa-lufa de “meter gente nas colocações” cessou por fim. Iniciara-se o ramerrão do “fábrico”. Até o termo da safra, entrava mês, saía mês, o tenente, na ponte do Soledade, ou sentado na varanda, tranqüilizado de fortuna por um gordo

saldo no Prusse, mas, calculando a conta de lucros e de perdas provável, consumia charutos caros, passando os olhos pelos jornais, ou pervagando-os pelas margens do rio em debruns uniformes de oiranas insípidas. O barracão do Soledade dominava em mangrulho a chateza da veiga circundante. E, como se uma grandiosa relha de charrua tivesse tentado aradar a planície, a água refundava o sulco fertilizante, num augusto lavrar para as searas de Pã… A mata pintava-se de um mesmo verde-veroneso; o céu embebia-se de aguada azul da Prússia; as horas escorriam na lentura de um óleo denso, dessangrando por fino sangradouro; o sol rojava-se diariamente pelos seus paços imperiais, num servilismo de escravo…

Foi durante uma tarde vazia, fúlgida e vagarosa, que o Marciano divisou certa canoa dobrando a curva do remanso, de rumo ao barracão. Da margem oposta ela atravessou, dando ondulações em viés à túnica lisa e cinzenta do rio. Na proa, o remador amiudava, sôfrego, as remadas. Mal encostando a embarcação, ele saltara em terra. Era o Sérgio, que vinha pálido, visivelmente comovido. Acercando-se do patrão, contou-lhe que aproveitara uns dias de chuva, nos quais não pudera “cortar”, para fazer a viagem ao “centro”; mas que ao voltar, não encontrara mais em casa a Maibi. A cabocla desaparecera; só deixara uma anágua no baú de marupá. Estava farto de procurar… iria até a extrema de baixo, indagando… chegaria mesmo ao Umarizal. E o Sérgio, devastado de indignação e angústia, desceu precipitadamente a escada da ponte.

O tenente, com o seu pretendido faro de antiga autoridade policial em São João de Uruburetama, lembrou-se do Sabino. Quem saberia se o cearense, enciumado, não dera sumiço à rapariga? Ocorreu-lhe mandar ao centro um homem de confiança ver se lá encontrava o indiciado e, à sorrelfa, bispava alguma coisa… Sentado num banco, na cozinha, o Zé Magro cortava e recortava o rolo de “Acará”, cantarolando em surdina:

Migo, migo, migo, migo Este molho de tabaco, Que fumo de tico em tico.

E masco de taco em taco, quando ouviu que o chamavam. Acudiu pronto, cessando o trauteio. Recebidas as ordens e instruções do Tenente, tomou do rifle e partiu. De um pulo atravessou o campo, transpôs a “estiva” e afundou na mata, desaparecendo pelo “travessão”. Um pouco mais tarde, o “próprio” de sobre-rolda topava com o Sabino, que saía da boca da estrada. Este vestia uma camisa sórdida, calças trapejando nos pés metidos em sapatas de borracha; e tinha a cabeça rebuçada na chita do mosquiteiro. Aparelhava-o o terçado enfiado na cinta, nas mãos o machadinho e o balde; pendido ao flanco um pequeno saco e o rifle atravessado nas costas. O uniforme traduzia a miséria e o arriscado do ofício.

Entabularam conversa.

– Bom-dia hoje?… Leite muito, hein?… indagou o Zé Magro. Sabino respondeu-lhe, dominando a custo a comoção que o abatia:

– Nem por isto… E, esforçando-se por se acalmar: – botei “uma madeira em pique”, pau monstro, “apaideguado”… E boa que admira… É para doze tigelas. Só ela dá um “frasco”. Eu não via o diabo. Passava junto e não dava com a bruta… E no entanto estava logo depois da boca da primeira “manga”. O outro, surpreso da serenidade do Sabino, resmoneou desconcertado, referindo-se ao capricho costumeiro da “mãe da seringueira”, que escondia as árvores. E, para disfarçar a espionagem, revelou-se curioso:

– Bem queria ver esse pau… se é o que você diz!

– Pois vá, replicou o Sabino. Há de se admirar, e você, apesar de não ser nenhum “brabo”, nunca viu coisa igual. Fica logo ao pé de um açacuzeiro, depois de um cerrado de “unhas-de-gato” e jurarás…

– Está bom, deixe-me espiar. E o Zé Magro foi endireitando para o maciço da mata onde, mesmo por detrás do “defumador”, desembocava a estrada. Sabino, que ficou atentando no espião, mal este desaparecera, tomou a própria cabeça entre as mãos e sacudia-se todo, oirado em paroxismos epilépticos. Andava para um lado e para o outro, ia, voltava, levando as mãos ao peito como para arrancar uma víscera de dentro, e puxava os cabelos, enlaçando soluços a rugidos. Parecia investir para a estrada a chamar alguém; depois, como que arrependido, corria até o aceiro da floresta, atolava-se no chavascal próximo… Produzia a impressão de que fosse ameaçado por um açoite de fogo, e o perseguidor instrumento sinistro chegasse a alcançar a vítima, fazendo-a saltar e volver-se, fugindo ao contato espicaçante dos látegos.

Enquanto isso, o Zé Magro seguia pensativo e suspicaz à cata da seringueira fenomenal. A estrada frondejada é apenas um trilho, em busca das árvores a cortar. Mas, quase sempre a linha poligonal mantém a orientação que a fecha sobre si mesma. Por vezes dispartem dela outros polígonos menores: as “voltas”, ou simples linhas: as “mangas”; mas sempre o seu traço total é o de um carreiro, enrodilhando a centena de “madeiras” a explorar. O seringueiro no “fábrico” percorre-a às pressas. Vai muitas vezes mesmo antes que amanheça, então à luz do “farol” ou lamparina, embutindo as tigelinhas sob o golpe pequeno e em diagonal, na devida “arreação”; voltará imediatamente nas mesmas pegadas a fim de recolher no balde o leite das tigelas. Manhã alta chega o seringueiro estropeado; e tem ainda de defumar o látex d’olhos castigados ao fumo acre dos cocos, que ardem embaixo do “boião”.

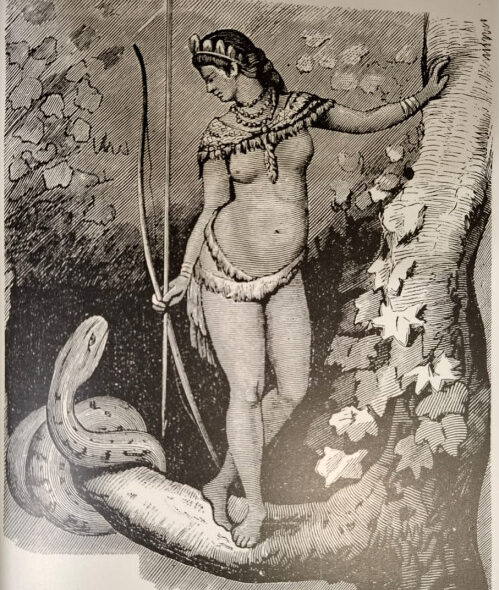

No hábito do serviço, o Zé Magro seguia a passos rápidos, mal notara o açacuzeiro no cerrado de cipós, e já se quedava aterrado diante o espetáculo imprevisto e singular. Uma mulher, completamente despida, estava amarrada a certa seringueira. Não se lhe via bem a face na moldura lustrosa, em jorro negro e denso, dos cabelos fartos.

O Zé Magro acercou-se, tremendo, a examinar a realidade terrível; na crucificada reconheceu, estupefacto, a mulher do Sabino e do Sérgio. Atado com uns pedaços de ambécima à “madeira” da estrada, o corpo acanelado da cabocla adornava bizarramente a planta que lhe servia de estranho pelourinho. Era como uma extravagante orquídea, carnosa e trigueira, nascida ao pé da árvore fatídica. Sobre os seios túrgidos, sobre o ventre arqueado, nas pernas rijas, tinha sido profundamente embutida na carne, modelada em argila baça, uma dúzia de tigelas. Devia o sangue da mulher enchê-las e por elas transbordar, regando as raízes do poste vivo que sustinha a morta. Nos recipientes o leite estava coalhado – um sernambi vermelho…

Tinha esse espetáculo de flagício inédito a grandeza emocional e harmoniosa de imenso símbolo pagão, com a aparência de holocausto cruento oferecido a uma divindade babilônica, desconhecida e terrível. É que, imolada na árvore, essa mulher representava a terra…

O martírio de Maibi, com a sua vida a escoar-se nas tigelinhas do seringueiro, seria ainda assim bem menor que o do Amazonas, oferecendo-se em pasto de uma indústria que o esgota. A vingança do seringueiro, com intenção diversa, esculpira a imagem imponente e flagrante de sua sacrificadora exploração. Havia uma auréola de oblação nesse cadáver, que se diria representar, em miniatura um crime maior, não cometido pelo Amor, em coração desvairado, mas pela Ambição coletiva de milhares d’almas endoidecidas na cobiça universal. Precipitado, o Zé Magro voltou, e, quando apareceu na boca da estrada, quem o visse não o reconheceria. A comoção dera uma pátina ao bronze mate de seu rosto. Olhou em torno. Tomando do rifle, aperrou-o, e em sinal de socorro fez fogo várias vezes seguidamente. A mata dormente, ao meio-dia cálido, não despedia o menor murmúrio. Parecia, de imóvel, marmorizada numa hipnose. O Zé Magro olhou mais detidamente em volta. Ansiado, não se conteve, bramiu: “Sabino! Eh! Sabino…” Só o grito áspero de um cauré acudiu ao chamado. “Sabino… Sabino!…” E ao novo apelo mais fremente nem o malvado gavião respondeu mais.

No conto "Maibi" o autor tenta fornecer, a partir da composição de um quadro alegórico, todos os mecanismos atuantes nesse processo de exploração levado a cabo por seringalistas gananciosos e seus respectivos efeitos deletérios para a região. Nele se faz presente não só a figura do seringalista, sempre preocupado com a cotação do preço da borracha e com o aumento dos seus lucros, mas também aparecem os diferentes seringueiros que compõem o conjunto de empregados do seringal. Entre estes, por sua vez, diferenciam-se aqueles que possuem saldo maior ou saldo menor na contabilidade viciada do patrão. A busca de um saldo cada vez maior é o objetivo a ser alcançado pelos seringueiros, pois só assim seria viabilizado o fim daquele isolamento e aprisionamento sofridos fosse pela ação da natureza, fosse pelas amarras das relações sociais injustas que caracterizavam os seringais. Conforme salienta o autor, relações sociais estas que punham em dúvida não só a própria ideia de uma nação livre, mas também a eficácia do Estado brasileiro de estender-se com todo seu aparato burocrático ao conjunto do país. A Amazônia, dessa forma, dada a sua especificidade, acabava por exigir ações urgentes perante as atrocidades cometidas nos seringais Esse isolamento sofrido pelo seringueiro nos

confins da Amazônia era invariavelmente atenuado pela

presença rara de uma mulher junto a si em sua

localidade. Mas somente os seringueiros com bom saldo

poderiam dar-se a esse luxo. No conto de Alberto Rangel,

Sabino negocia com o seringalista Marciano a sua mulher

Maibi pela quitação de seu saldo, até então negativo.

Ela, Maibi, iria agora morar com outro seringueiro

possuidor de saldo suficiente para cobrir o déficit de

Sabino. Uma operação contábil a um só tempo simples e

macabra, já que reveladora do grau de comercialização

que afetava as relações sociais na região. Era o

capital impondo a sua lógica. A cabocla Maibi tornou-se,

como poderiam tornar-se todas as poucas mulheres que

viviam espalhadas pelos seringais naquele período, moeda

de troca entre seringueiros e seringalista. Só que o

sentimento de solidão de Sabino não poderia ser

resolvido, ou mesmo arrefecido, por uma simples

operação de contabilidade que inverte os sinais de

negativo em positivo. Seus sentimentos pela cabocla Maibi

também não seguiam a lógica e a racionalidade do

passivo igualando-se ao ativo. Em uma atitude de

desespero que deixa transparecer a irracionalidade

daquele cotidiano, Sabino resolve tomar Maibi de volta e

matá-la de uma forma brutal. Transforma a cabocla em uma

espécie similar de seringueira ao amarrá-la a uma

árvore e encaixar pequenas tigelas em seu corpo, tigelas

estas então utilizadas para recolher o látex. (…) Maibi encarnava, portanto, e de um modo

alegórico, a própria Amazônia na medida em que a sua

vida era sacrificada em nome de uma ambição coletiva. O

paralelismo entre a seiva fornecida pela seringueira e o

sangue a jorrar do corpo de Maibi presa ao pé de uma

árvore, tal qual uma orquídea que ali floresce, só

reforça o esquema adotado pelo autor de o Inferno

verde: a natureza como parâmetro explicativo da

realidade social. A ambição levaria à morte da

própria região caso nada fosse feito para deter a

ganância dos seringalistas. Alberto Rangel estava

impossibilitado de perceber que a ganância não estava

somente na figura abjeta do seringalista, mas também se

encontrava, principalmente, naqueles mesmos dirigentes

políticos que o contrataram e que viabilizaram, em

última instância, o seu investimento literário.

Investimento literário que estava, tal como Maibi,

enlaçado por teias sociais constritoras. Marco Aurélio Coelho de Paiva In: PAIVA, Marco Aurélio Coelho de. O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel. Interfaces. Sociologias 13 (26). 2011 https://doi.org/10.1590/S1517-45222011000100013 |

Alberto do Rego Rangel (Recife, 29 de maio de 1871 – Nova Friburgo, 14 de dezembro de 1945) foi um engenheiro e escritor brasileiro. Enquanto trabalhava para o governo do Amazonas escreveu seu primeiro livro, a coletânea de contos Inferno verde. A obra só foi publicada em 1908, com prefácio de Euclides da Cunha, de quem se tornara amigo na Escola Militar. Entrou para o serviço diplomático e viajou para a França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Nesse período, pesquisou os documentos que serviriam de base para seus livros de temas históricos e biográficos, além de continuar escrevendo contos. (Wikipedia)