Luiz-Olyntho Telles da Silva

Marcelino Ramos – RS

Um livro é um clássico porque nunca terminou de dizer o que tinha para dizer.

(ÍTALO CALVINO, Por que ler os clássicos?)

APRESENTAÇÃO

DEPOIS DE DUAS traduções da Odisseia ao português, por Manuel Odorico Mendes, no século XIX, e Carlos Alberto Nunes, no século XX, aparece agora, no séc. XXI, a de Donaldo Schüler. Trata-se de uma edição bilíngue, em três volumes, concernentes cada um deles a uma das três partes nas quais a obra consensualmente tem sido dividida: I – Telemaquia (157 pp.); II – Regresso (279 pp.); e III – Ítaca (373 pp.). A editora é a L & PM, de Porto Alegre, no formato pocket book. Cada um dos volumes abre com uma introdução do tradutor (a mesma nos três volumes) e fecha com comentários também do tradutor a cada uma das partes. No primeiro volume temos, então, Odisseia – O poema das auroras; no segundo, Odisseia, a epopeia das auroras (2); e, no terceiro, Odisseia, a epopeia das auroras (3). Segue-se ainda, em cada volume, uma breve nota sobre o tradutor. Elogio à editora pela iniciativa de editar uma obra dessa importância.

Os escólios de Donaldo Schüler valem a obra. Aí, as auroras, de róseos dedos, servem de limite aos diversos passos da epopeia, entremeados pelos comentários pessoais do Professor. Depois de conhecer essa tradução, Paul Valéry por certo jamais discutiria com Gide, nem em voz baixa, sobre a chatice de Homero – como nos conta Otto Maria Carpeaux. A tradução do prof. Donaldo é para ser lida e libada.

O título do primeiro volume deriva de Telêmaco (Telémakhos –ThlέmacoV), geralmente interpretado como o que luta (mάcesqai) ao longe (tήle). Sua etimologia, contudo, permite-nos ler, conforme Junito Brandão, como o que está distante do combate ou, ainda, aquele cujo pai combate ao longe.

Para acompanhar essa epopeia, entendo não se possa desconsiderar nenhuma das alternativas: Telêmaco é o filho de Odisseu, o astucioso (polímetis – polύmhtiV) [XVII,192]2 rei de Ítaca, braço direito de Agamêmnon na guerra de dez anos contra Troia. Quando Odisseu parte para a guerra, Telêmaco é ainda pequeno, talvez de colo. Terminada a guerra, é um adolescente preocupado com o pai. Enquanto todos os outros chefes militares sobreviventes voltaram para casa, de seu pai não se tem nem notícias. A corte, agora, é literalmente dos cortejadores da rainha Penélope – esposa de Odisseu e sua mãe – que comem e bebem à tripa forra, consumindo dia após dia, ano após ano, o vinho, as vacas, os porcos e as cabras de seu pai; sem falar das escravas, das quais usam e abusam.

Esse é o clima da trama da história. A partir desse personagem constrói-se a epopeia.

A odisseia do pai é um requerimento do filho. Como o império da desordem é consequência da ausência do pai [I, 231-2], ele precisa retornar, vivo ou morto. Elabora-se o conceito de retorno – o nόston (nóston). Se não estiver vivo para resgatar a ordem, seu regresso terá de ser mesmo em efígie para receber as devidas honras [I, 239-40].

Uma das evidências da presente tradução é esta: a Odisseia, como uma espécie de contraponto da Ilíada, na qual os personagens são múltiplos, é tida como a narrativa das aventuras de um personagem. Seu nome: Odisseu – a tradução latina para Ulisses deve-se ao fato de em algumas versões o delta (δ), presente em Odisseu, aparecer como um lambda (λ). Outra é que essa história só é relatada em função da necessidade de Telêmaco: é pela busca do filho que somos levados a valorizar a rapsódia do pai.

Suspeito que Fenelón, no seu Aventuras de Telêmaco, tenha chegado próximo dessa ideia, mas ele ainda não conhecia Freud nem Lacan, e, assim, lança o jovem Telêmaco em um périplo pelo Mediterrâneo a imitar as aventuras do pai, acompanhado de um Mentor por ele metamorfoseado em um velho e compreensivo mestre. Foi Fenelón, aliás, quem deu à palavra mentor o sentido hoje conhecido. O que Fenelón não deixa transparecer, contudo, é o seguinte: pela boca de Mentor, o fiel amigo de Telêmaco, fala uma deusa de olhos glaucos.

O prof. Donaldo também valoriza a sabedoria de Mentor, mas não se ilude, sabe que ela vem de Atena. Aparentemente insatisfeito com o tom verde-claro-azulado (glaucópis – glaukῶpiV) dos olhos de Atena, prefere dizê-los misteriosos, vivos, abertos, penetrantes e mesmo corujosos; afinal, a coruja (glaux – glaύx) – de poderes divinatórios e presente por metonímia na cor de seus olhos –, representa a deusa, e em seus olhos corujosos a coragem também se faz escutar. Os epítetos proporcionados a Atena através de seus olhos – espelhos da alma – são signos de sua inteligência apurada, de sua sabedoria. Assim, as características sempre presentes em Mentor são as de Atena, e Telêmaco as reconhece [I,323].

Na segunda parte, conhecida como Regresso, aparecem as aventuras de Odisseu. A pedido de Zeus, Calipso libera Odisseu. A bordo de uma jangada, ele enfrenta o mar, perseguido por Posídon, até alcançar a ilha do feáceos, onde é recebido por Nausícaa e, em seguida, pelos pais dela, o rei Alcínoo e a rainha Arete. O relato de suas aventuras é feito para eles. Desse modo, o que nós temos é uma narrativa do relato das aventuras e não a narrativa das aventuras propriamente ditas, no momento de seu acontecimento. Odisseu as está narrando à realeza, e é desse lugar, um lugar real, que nós tomamos conhecimento da história. Qual a importância disso? Em primeiro lugar, esse é um motivo a mais para darmos crédito ao relato. Se o rei acredita, por que não iremos acreditar? E não esqueçamos que Telêmaco sai de casa em busca de notícias. Ele quer ouvir relatos.

O clima para a narrativa, aí, é ideal: Alcínoo garante a tranquilidade e a liberdade de expressão. O nome dessa realeza o atesta: Alcínoo é um derivado do verbo ἀlέxain, repelir um inimigo, afastar o perigo, defender, proteger, e de nόoV, espírito, inteligência, enquanto Arete (Ἀrήth) deriva do verbo ἀrᾶsqai, suplicar, pedir através de preces. É como se Homero nos avisasse:

— O que se dirá aí é preciso ouvir com inteligência!

E o relato, por seu estilo, enriquece o narrador. Coberto das generosas dádivas dos feáceos, Odisseu é conduzido até sua própria ilha. Viaja dormindo e, ao despertar, como quem acorda de um sonho, está só, em solo pátrio, com sua circunstância. Os barqueiros já se foram e temos espaço para a terceira parte da epopeia, conhecida como Ítaca.

Em Ítaca, sucede-se o encontro de pai e filho, a retomada dos bens e da esposa e um inusitado epílogo.

Quando do lançamento da tradução, em Porto Alegre, a mesa apresentadora discutiu duas questões verdadeiramente perturbadoras: Por que um clássico? e O lugar do destino. Temas que, a mim, parecem entrelaçados.

Os argumentos apareceram referendados por Ítalo Calvino. Ótimo! Calvino arrola quatorze propostas de definições para o termo clássico, quer dizer, apresenta definições consideradas por ele mesmo nada definitivas; e mais, sugestões, cada uma delas, por si só, insatisfatórias; insatisfatórias por incompletas. Entretanto, em uma delas, na sexta, ele diz assim: Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E esta me parece uma característica bem interessante para pensar no porquê de um clássico. Ele lembrou-se também da presença dos vários níveis de leitura como requerimento para essa classificação, e é verdade, pois já na primeira linha da Odisseia aparece o caráter polítropon do homem – traduzido como multifacetado.

Em minha opinião, um texto torna-se clássico também por constituir-se como ensaio de resposta às perguntas do homem. E é nessa leitura que me parecem juntar-se os dois aspectos destacados na apresentação da Odisseia: sua estrutura clássica e sua preocupação com o destino. Contudo, se a ocupação com o destino aparece também logo no início da Odisseia [v. 35] através de Moros (móron) – traduzido por Junito Brandão como sorte –, está longe do caráter de resposta, aparecendo antes como algo a ser afrontado. O que faz de um livro um clássico é, então, antes de tudo, o encaminhamento de nossas questões de sempre, o mais das vezes por vias indiretas, através de metáforas ao alcance do maior número possível de leitores. Anaxágoras (citado por Aristóteles) dizia só podermos avaliar a vida de um homem depois de terminada. Como não podemos ver o futuro, um clássico, quer dizer, um texto que valha a pena, precisa reconhecer essa impossibilidade e trabalhá-la entre pianíssimo e fortíssimo, ou ao contrário, como preferia Tchecov, deixando as respostas sempre em aberto. Inscientes do futuro, temos de desentranhá-lo deste monstro voraz conhecido por nós como Passado.

Poder reestruturar as velhas questões será sempre uma nova conquista, esperança frente a qual somos sempre népioi.

A CONSTRUÇÃO DO PAI

Minha proposta, na verdade, é muito simples, mas tenho de lhes confessar o quão surpreso fiquei ao ver o modo como Homero tratou do assunto. A ideia me surgiu enquanto lia essa tradução da Odisseia, aparecida ao final do primeiro semestre de 2007, de autoria de Donaldo Schüler. Pois aí comecei a ver coisas que até então não tinham me ocorrido. Possivelmente isso se deve à sua proposta de devolver o texto ao povo. Depois de retido por diversos séculos pelos eruditos, o prof. Donaldo o traduz com as cores de sua época. Seu modelo – conforme nos confessou em uma conferência – é Andy Warhol.

Os textos de Homero, dizem, em geral não são lidos. Consultados, sim. Lidos, não! Um crítico austríaco, naturalizado brasileiro, Otto Maria Carpeaux, contava uma anedota muito esclarecedora: em uma dessas reuniões literárias que existem por toda parte, a um canto da sala de um elegante palais parisiense, com uma voz timidamente baixa, Paul Valéry perguntava a André Gide:

— Connaissez-vous une chose plus ennuyeuse que Virgile? E a resposta de seu amigo veio rápida:

— Oui, Homère.

Além disso, conforme encontrei em um texto de Umberto Eco3, hoje ninguém pode ler tudo. Alguém que lesse um livro por dia, depois de oitenta anos de leitura ainda não teria alcançado a pequena cifra de trinta mil livros. Mas, por outro lado, com a quantidade de leitura que em geral fazemos, temos dados suficientes para falar de uma porção de livros que na verdade nunca abrimos. Eco cita Pierre Bayard, um psicanalista e professor de Literatura, autor de Como falar dos livros que não lemos? O professor Bayard confessa poder falar do Ulisses de Joyce, por exemplo, sem nunca tê-lo lido, através de diversas leituras cruzadas, inclusive, por saber tratar-se, entre outras coisas, de uma retomada da Odisseia de Homero (que também nunca leu por inteiro). E é verdade. Todos nós já ouvimos falar, ou lemos em algum lugar, da pilhagem a Ísmaro, na terra dos cícones; dos lotófagos comedores de lótus desmemoriante; do antropófago ciclope Polifemo; do generoso Éolo; dos lestrigões aniquiladores de frota; e da bruxa Circe. Também sabemos da visita de Ulisses ao Hades e seu encontro com Tirésias; das sereias de canto inebriante; das vorazes Cila e Caribde; da ilha onde Hélio guarda suas vacas; e de Calipso, a doce ninfa que reteve o herói por oito longos anos até encontrar sua salvação junto a Alcínoo, rei dos Feáceos. De cada um desses episódios contam-se mil histórias.

Assim que, cativado pela tradução do prof. Donaldo, segui com a leitura da Odisseia, linha por linha, até o final.

E, aí, o primeiro que me tocou foi a figura de Mentor.

Mentor é conhecido. Devemos a Fénelon a transformação desse nome próprio em um sinônimo de guia, conselheiro e preceptor. O seu Aventuras de Telêmaco é uma obra pedagógica, escrita inicialmente para a educação do Duque de Borgonha, neto de Luís XIV. Aí, Mentor é um velho que acompanhava o jovem Telêmaco – através de ações e conselhos –, até ele ter condições de passar à vida adulta.

Mas na Odisseia não é exatamente assim. Para Homero, Mentor é, antes de tudo, uma materialização de Palas Atena. Quer dizer, Palas Atena se apresenta a Telêmaco primeiro sob a forma de Mente, um guerreiro que se diz amigo de seu pai.

Para que se entenda o porquê dessa aparição, é preciso voltar ao início da história. E como ela começou? Sabemos que não é fácil falar dos começos! Soubéssemos, não precisaríamos dos mitos. Quando falamos com crianças, em geral começamos dizendo Era uma vez… e basta, mas não é o caso. Saídos da infância, a indeterminação temporal não mais nos satisfaz. Sabemos tratar-se de Ulisses, de suas aventuras. É verdade! Mas acontece que as aventuras de Ulisses propriamente ditas começam apenas no quinto Canto, de um total de vinte e quatro. Até chegar aí, temos uma série de preparativos iniciais: a descrição de toda uma circunstância para justificar a entrada em cena do personagem.

Falar do início nunca é fácil, nem para Homero! Os heroicos sobreviventes da guerra de Troia voltaram para casa, menos um. E é deste menos um, do que faltou, que Homero quer falar. Encarregada de introduzi-lo é Palas Atena. Mas ainda não é bem assim que começa. O relato requer um narrador e a primeira menção do herói faltante será feita nesse requerimento. Quem requer, quem demanda, é uma figura obscura, o tal narrador onisciente, no qual, em um primeiro momento, entrevemos o próprio autor, o enigmático Homero.

Pois a Odisseia abre assim, com esse demandante pedindo à Musa para cantar-lhe as desventuras do sofrido arrasa-cidades que, mesmo embora empenhado em garantir o regresso dos companheiros, falhou! Os loucos, os crianções, os nèpioi, como diz Homero, contra todas as recomendações, comeram as vacas sagradas de Hélio Hipérion, e a vingança veio rápida.

É o primeiro parágrafo. Curto. Mas delineia o esboço da epopeia com um acento no ponto essencial: o retorno! O noston. Há, desde o início, a preocupação de presentificar tudo, imediatamente. É preciso trazer tudo para o aqui e o agora. Para tanto, as palavras são escolhidas a dedo. Vejamos, por exemplo, o primeiro adjetivo utilizado para caracterizar o herói: polítropon, traduzido antes como astucioso4 e agora como multifacetado. Polítropo é o que dá muitas voltas e são dessas voltas, desses tropos, que nos saem as figuras de linguagem. Preparemo-nos para alegorias, metáforas e metonímias.

Depois de Hesíodo, sabemos quem é a Musa a nos contar a história do retorno de Ulisses. É Calíope, filha de Zeus e Mnemósina, a personificação da memória. Inspiradora da poesia épica, Calíope vale-se dessa herança materna e escolhe os fatos a seu bel-prazer.

A técnica narrativa de Calíope é simples: ela dá voz aos personagens em cena, dando assim mais veracidade a seu relato. A Musa abre a história cantando uma reunião no Olimpo. Ela parte de uma visão geral para entrar depois na crônica do particular. O geral é o desejo de Odisseu: ele quer voltar para casa e para sua mulher, mas não pode. É prisioneiro de outra. Podemos dizer, literalmente, que Odisseu é prisioneiro do desejo do Outro, do maiúsculo Outro lacaniano, representado aqui pela ninfa Calipso.

Não estranhem que lhes diga Odisseu. O uso generalizado de Ulisses, quem sabe devido em boa parte a James Joyce, deve-se a que, em algumas versões, o nome do personagem aparece grafado com um lambda. Na mencionada edição, bilíngue, aparece grafado com um delta, Ὀdusῆi (Odisei), e dizê-lo assim, com delta, será muito importante no momento em que o herói fizer um trocadilho com seu nome. Quando está trancado na caverna de Polifemo e este lhe pergunta por seu nome, Odisseu lhe responde:

— OὖtiV ἐmoί g’ ὄnoma.

Donaldo traduz: Ninguém é meu nome5. Percebe-se a consonância: Odis – Outis. Quando Polifemo começa a urrar de dor, por seu olho ter sido vazado com uma vara em brasa, os outros ciclopes acodem perguntando o que estava acontecendo, estava sendo agredido? Como resposta escutam que ninguém o agride, ninguém o mata. Se ninguém te agride, então estás louco, dizem seus colegas, voltando para suas cavernas. – É um bom motivo para mantermos a versão Odisseu.

E como estamos na língua do Outro, queria chamar a atenção para o verbete grego traduzido por desejo [I, 13]. Homero – seja ele quem for – usa o termo oἶon, ser capaz de, poder. Odisseu quer poder voltar. Aqui se desenha o espaço da Odisseia: da prisão ao retorno. O que estava preso, reprimido, retornou!

O grande guerreiro, astuto como só ele, vencedor de tantas batalhas, sobrevivente mesmo das famélicas Cila e Caribde, não consegue se desvencilhar das artimanhas de uma mulher? Está bem: Calipso não era uma mulher qualquer. Tratava-se de uma ninfa! Mas o que é uma ninfa? Nosso dicionário Aurélio conota uma mulher jovem e formosa, além de nos contar seu significado para a língua grega: noiva. Esses dados me fazem pensar que, apesar das aparências (Calíope nos conta que ele passava os dias chorando [V, 83 e 152]), muito a contragosto ele parecia não estar. Algumas versões posteriores dizem que eles tiveram filhos.

Há uma tendência à presentificação de tudo. Conhecemos o responsável pela desdita de Odisseu; é Posídon que o odiava por ter cegado seu filho Polifemo. Pois a reunião no Olimpo, que Calíope nos cantará a seguir, dá-se no mesmo momento em que o deus do mar se afasta para receber oferendas dos etíopes.

É na ausência de Posídon que se reúnem os grandes do Olimpo. A ordem do dia é a trama da volta de Odisseu [I, 21 e V, 285]. E essa reunião de grandes é introduzida de uma maneira rápida, porém muito interessante: Posídon fora receber hecatombes de gente remotíssima. Para falar da distância, Calíope acena com o Oriente, onde o sol aparece, e o Ocidente, onde desaparece. Mas para dizer sol, ela não faz referência a Hélio, e sim a Hipérion, pai de Hélio. É verdade que não raro esse nome é atribuído também a Hélio, o sol, mas também não é raro pai e filho terem o mesmo nome. E como estamos nessas relações, lembremos que algumas vezes Calipso também aparece como filha de Hélio. Pois então, quando o sol se põe, vem a noite e começa a reunião, no monte Olimpo.

Quando nos apercebemos, a reunião parece já ter começado e temos a impressão de que Zeus está associando livremente. Sabe-se lá por quê, lembra-se do nobre Egisto, morto por Orestes, o filho de Agamêmnon. Parece algo assim como se pela nostalgia se anunciasse o nostos. Mas logo vemos que não era exatamente uma associação livre, pelo menos tal como a entendemos. Era Calíope, também entendida em lembranças, que creditava a Zeus essas associações como argumento para suas seguintes palavras: os homens costumam incriminar os deuses como fonte de seus males, sem considerar que suas aflições derivam de seus próprios desmandos, contrários ao destino, contrários a Moros [I, 32-5]. E aí conta a história da sedução da mulher de Agamêmnon por Egisto e os assassinatos.

Em seguida toma a palavra a filha de Zeus, Atena. Começa destacando sua linhagem paterna: Zeus é seu pai, está certo, mas ele é, antes, um crônida, quer dizer, um filho de Crono. As relações pai-filho insistem.

Atena está de acordo com seu pai. O castigo a Egisto foi merecido. Quem age assim, contra Moros, merece. Mas e o odiado Odisseu? Este ὀdurόmenon (oduromenon – odiado) [I,55], retido pela filha de Atlas? – pergunta Atena. Ele quer voltar para casa, morrer em sua terra!

Então, com toda a paciência do mundo, Zeus explica à filha a origem de tanto ódio (ὠdύsao [I, 62]). Conhecesse Zeus a obra de Lutero6, poderia dizer que este ódio dos deuses contra os homens já existia antes mesmo de o mundo ser criado. Mas como não conhece, vai fazendo como pode, e conta-lhe o episódio de Polifemo, já mencionado. A lex talionis parece imperar. Como o crime de Odisseu não era de morte, o ódio de Posídon também não era mortal. Odisseu, para pagar seu crime, deverá apenas ficar tão perdido como um cego, e como a vontade dos outros deuses é de que ele volte, a Posídon só restará ceder. Aqui fica registrada, outra vez, a importância da tradução do nome do herói por Odisseu: sua consonante etimologia de ódio. Odisseu está associado ao verbo odissomai (Ὀdύssomai), irritar-se, odiar, e ao substantivo odyne [ὀdύnh], dor, ódio7. Não bastasse a história de Polifemo e a ressonância verbal, o ódio de Odisseu vem declaradamente de seu pai: foi Laertes quem escolheu o nome do filho movido pela ira que o lançou contra uma gente odiosa8. O ódio sofrido por Odisseu faz parte de sua hamartía e de seu génos; é uma herança do pai.

Pois será assim. Bem decidida, Atena organiza as coisas: Hermes – seu meio irmão – levará à Calipso a decisão de que o retorno de Odisseu seja liberado, enquanto ela mesma animará o filho do herói a convocar seus conterrâneos, os aqueus, para que contenham os pretendentes de sua mãe, e a ir tomar informações sobre o regresso do pai.

Atena é rápida! Mas nós, mortais, temos de ir com mais vagar. O prof. Donaldo diz, com razão, que este a quem Atena se dirige é Telêmaco. Mas Homero, nesse momento, é importante sublinhar, ainda não cita o nome próprio do rapaz, referindo-se ao personagem alvo de Atena apenas como filho – trata-se do uiὸn. Escutemos a consonância de uiὸn e oἶon, o filho e o desejo – do pai. O filho precisa saber do pai. Precisa saber se está vivo ou morto. Nota-se a instalação de uma dúvida!9 Para resolvê-la, terá de viajar, o que lhe possibilitará também ilustrar seu nome entre os povos [I, 95 e XII, 422]. – Destaquemos essa preocupação de Atena com a ilustração do nome e com o método para tal.

Combinações feitas, Atena desce saltitante do Olimpo para apresentar-se a Telêmaco na forma de um guerreiro Táfio, chamado Mente (Mέnth [I,105]). Aí está! Depois de uma breve conversa, cumpridas as formalidades de anfitrião e hóspede, quando se apresentam, Atena diz-se Mentes (MέnthV [I, 180]), filho de Anquialo e rei dos Táfios. Do Canto II em diante, ela apresentar-se-á como Mentor (Mέntor e Mέntori), dizendo-se, já quase ao final, filho de Álcimo [XXII, 235].

Essa dupla paternidade tem levado alguns homéridas a tratar Mente e Mentor como dois personagens distintos; um que vem de fora, da Cítia, na Eurásia, entre o Mar Negro e o Cáspio, bem longe, e outro, que vem de dentro, da própria Ítaca. Para outros, a diferença, se houver, parece não importar muito, na medida em que ao primeiro – Mente, Mentes – parecem não dar a menor importância. Entre os últimos quero consignar Isidro Pereira, S. J., autor de um Dicionário Grego-Português e Português-Grego10, que em sua lista de nomes próprios não o registra; o respeitadíssimo Junito Brandão, S.J., Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e autor de um Dicionário Mítico-etimológico11, que também não registra o étimo; e nosso conhecido e não menos respeitado Pierre Grimal, Professor na Sorbone e também autor de um Dicionário de Mitologia12, no qual, para Mente, registra apenas o nome de uma ninfa amada por Hades. Pois a mim Mentes e Mentor também não parecem tão distintos, e queria discutir isso com você, caro leitor.

Sabemos o valor das primeiras palavras. Examinemos então, com todo o cuidado, esta primeira conversa entre Telêmaco e Atena. É preciosa.

Ainda no vestíbulo do solar de Odisseu, Atena já notara a presença de arrogantes. Enquanto uns jogam dados, outros preparam uma festa. Já estará aí, nesse jogo de dados, o sentido de menosprezo considerado mais tarde pela Igreja Católica como pecado mortal? Seja como for, é sobre esse fundo que Telêmaco percebe Atena. Calíope, nesse momento, descreve-nos o ânimo do jovem: movia-se de coração pesado. Trazia viva no peito a imagem do pai (uma imagem de herói, diga-se de passagem). Queria que regressasse para limpar o palácio da pretensiosa peste. [I, 114-16]. E reparem só no que a Musa, em seguida, leva Telêmaco a pensar: o ausente (Odisseu) ilustraria assim seu nome [I, 117]. A preocupação que o narrador antes atribuíra à Atena, com relação a Telêmaco, está agora na cabeça de Telêmaco, com relação a seu pai: o brilho, o reluzir do nome próprio. A construção do pai.

A descrição é cinematográfica: isso se dá enquanto Telêmaco se movimenta em direção à Atena-Mentes, para recebê-lo e dar-lhe todo o tratamento que as pessoas educadas dispensam a um hóspede: água limpa para as mãos, bebida e comida. Então, já acomodados a um canto, separados da algazarra dos pretendentes, da qual Telêmaco se desculpa frente ao visitante, ele lhe segreda os incômodos causados por estes inescrupulosos que consomem os bens de seu pai, cujos restos devem estar corroídos ou balouçantes sobre as ondas do mar [I, 163-4]. É só depois desse relato, mussitado ao pé do ouvido, que Telêmaco perguntará ao estranho quem ele é.

Não deixa de ser surpreendente, não é mesmo?! Contudo, esse não é o único momento em que assistiremos cenas como essa. De um lado, Calíope nos revela um nobre costume de tratar bem sem olhar a quem. Admirável! As recepções oferecidas por Nestor, por Menelau e por Alcínoo, as mais notórias, também são assim, desinteressadas. Mas, de outro lado, essas cenas nos revelam um Telêmaco um tanto descentrado de seus propósitos. Quando chega ao palácio de Menelau, por exemplo, sempre em meio a uma festa, já bem limpo e alimentado, quando o dono da casa lhe pergunta quem ele é, Telêmaco, em vez de responder ao anfitrião, como manda a educação, ainda mais a de um príncipe, o que faz é comentar ao companheiro seu deslumbramento ante a sala em que estão acomodados, revestida de ouro, âmbar, prata e marfim. Telêmaco parece em estado cataléptico. Menelau comenta que perto da riqueza de Zeus aquilo tudo é nada; comenta brevemente o quanto aquilo lhe custou e o que foi preciso para consegui-lo. Menciona as perdas de amigos; e só quando cita Odisseu entre as perdas mais amargas é que Telêmaco dá sinais de sua presença com suas lágrimas profusas. Mas, sob efeito do estupor, ainda não consegue falar. É seu companheiro, Pisístrato, filho de Nestor, quem responde afirmando ser Telêmaco o uiós etêtumon (uiὸV ἐtήtumon [IV, 152]), o filho legítimo de Odisseu. A pergunta por seu pai, motivo da visita a Menelau, só lhe sai da boca depois de ter ouvido o relato das aventuras enaltecedoras do pai na guerra de Troia.

A ambivalência atribuída a Telêmaco é notável: num primeiro momento quer o regresso do pai e, em seguida, ao desconhecido diz que ele talvez esteja morto, quer dizer, o que diz – como se repetirá com outros diferentes interlocutores – não é o que pensa!

Atena, antenada, na forma de Mentes, prossegue o diálogo e, pedindo confiança [I, 179], diz quem é, sua filiação, sua relação de longa data com o pai e com o avô de Telêmaco e, ainda mais, que sua presença ali se devia a uma informação de que Odisseu já havia regressado!

Muito surpreso, Telêmaco pergunta:

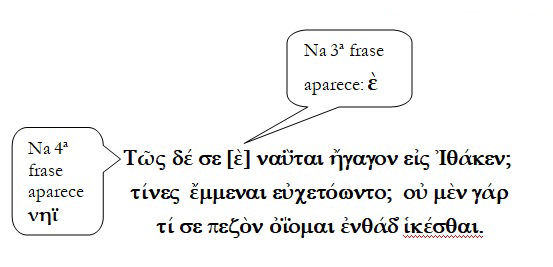

— Em que navio vieste? Como foi que os nautas te trouxeram a Ítaca? Que nome os ilustra? Não me digas que vieste a pé [I, 171-73].

Permitam-me um parêntese para examinar essa frase. Ela é quase óbvia, mas se reveste de importância quando a vemos repetida também por outros personagens. Já perto do final, na casa de Eumeu, é o porqueiro a perguntar ao recém-chegado Odisseu:

— Que navio te trouxe para cá? A que marinheiros devemos a honra? Não vais me dizer que vieste a Ítaca a pé [XIV, 188-90].

Depois, no Canto XVI, Telêmaco repetirá ao porqueiro a mesma pergunta antes dirigida a Atena, agora com uma prótase distinta:

— Paizinho, qual é a procedência do estrangeiro? E então a mesma apódose:

— Marinheiros o trouxeram a Ítaca? Vieram donde? Não vais me dizer que ele chegou até aqui a pé [XVI, 57-9]. Um pouco mais adiante – depois de pai e filho se reconhecerem –, será a vez de Telêmaco dirigir a pergunta ao próprio Odisseu. Como nas duas ocasiões anteriores, a primeira frase exprime uma particularidade. Desta feita, a prótase é assim:

— Que embarcação te trouxe, pai amado? Quem foram os nautas que te deixaram em Ítaca? Lembras nomes? E em seguida a mesma apódose:

— Não me digas que vieste a pé [XVI, 222-24].

Embora o tradutor introduza algumas nuanças, de efeito puramente narrativo, o texto grego é praticamente o mesmo em todas as ocasiões:

Não é difícil imaginar ser o autor da frase sempre o mesmo em cada personagem. Quanto à pergunta, bem pode ser a insistente investigação sobre as soluções encontradas pelo Outro. E mais, observamos aqui um recurso tendendo à sincronia das diferentes personas. É um expediente encontrado a cada tanto nos sonhos!

Retomando o diálogo, Atena, embora não seja vidente, assegura a Telêmaco:

— Odisseu está vivo e logo voltará. E então, como que sem nenhum motivo, quer dizer, sem nenhuma concatenação com o que vinha dizendo – o que me faz pensar tratar-se de uma preocupação retida –, Atena pergunta ao jovem, pedindo-lhe sinceridade na resposta:

— És de fato filho legítimo de Odisseu? Mais adiante, na entrevista de Telêmaco com o experimentado e sapiente rei Nestor, este lhe fará praticamente a mesma pergunta:

— Não estás certo de ser filho dele (de Odisseu)? (keίnou ἔkgonόV, nascido dele – [III, 123]).

Telêmaco não responde a Nestor, mas a resposta oferecida a Atena basta para nos ajudar a entendê-lo:

— Pelo que sei de minha mãe – diz o jovem –, sou filho dele. Isso basta? Nunca saberemos quem de fato nos gerou. Gostaria de ser herdeiro de um cidadão bem-sucedido. Eu administraria seus bens até a velhice. Em vez disso, nasci do mais infeliz dos mortais [I, 215-20]. Em sua entrevista com Menelau, a pergunta não aparece, mas as afirmativas de Pisístrato (mencionadas acima) e também a de Helena, de que seus olhos de cadela (kunώpidoV [IV, 145]) reconhecem no filho o pai [IV, 143], é um equivalente de sua resposta.

Trata-se de uma fantasia de romance familiar, tal como a nomeou Freud. Quando o Mestre a menciona, em uma das primeiras vezes13, Freud diz que essa fantasia atende, de um lado, à necessidade de auto enaltecimento e, de outro, como defesa contra o incesto14. Quando ele dedica um texto ao tema, como colaboração ao livro de Otto Rank, O mito do nascimento do herói, reforça a ideia dessa fantasia ter dois objetivos principais: um ambicioso e outro erótico, oculto sob o primeiro15. Em um primeiro momento este objetivo consiste em substituir os pais por outros de mais elevada condição social. Assim, pode tolerar que seu pai, adotivo, seja um simples mortal, como todos os outros, e defender-se das fantasias incestuosas com sua mãe, também adotiva. Depois, em um segundo momento, o jovem reconhecerá a verdade do brocardo que reza mater semper certa est, pater numquam. Agora será suficiente a exaltação do pai enquanto a mãe é colocada como objeto da mais intensa curiosidade sexual, em situações de secretos e infiéis casos amorosos16.

A situação de Telêmaco bem poderia ter sido tomada por Freud como exemplo dessa fantasia. Ele precisa abrilhantar o nome de seu pai e também o seu próprio e acabar com o diz que diz que em torno de sua mãe. Nada menos que vinte pretendentes a assediam todos os dias. Isso tudo já está lhe custando muito caro!

Pois bem, aqui estamos nós, entre nove e dez séculos antes de Cristo. O homem grego, dizem, ainda não tem vida interior. Tomada ao pé da letra, essa é uma afirmação difícil de aceitar. Se é do homo sapiens que estamos falando, então, já naquela época, há três mil anos, ele deveria funcionar tal como nós hoje. Mas a verdade é que, mesmo na nossa era, não é fácil para o homem encontrar-se consigo mesmo, reconhecendo um psiquismo que lhe seja intrínseco. Harold Bloom diz ter sido Shakespeare o inventor do humano, no século XVII, justamente pela capacidade de reflexão de seus personagens (aquelas falas aside, escutadas apenas pelo público e não pelo interlocutor do personagem). Mas parece que mesmo Shakespeare só foi possível porque um dia, ainda no século IV de nossa era, Santo Agostinho olhou para dentro de si à procura de Deus17. E a obra de João Calvino18, morto no mesmo ano do nascimento do Bardo, preocupado com os pecados cotidianos, deve ter tido também sua influência.

Grego, Telêmaco não tem vida interior. Seu deus ele o encontra não internamente, em sua mente, se me perdoam o eco, mas sim fora de si, no divino Mentes. E mais; ainda no primeiro Canto, Atena se dirige a Telêmaco com as seguintes palavras: Falando com pessoas poderás ouvir a voz de Deus (DiόV19 [I, 283]). – Estará Homero sugerindo, já em seus dias, ser o psiquismo interpessoal?20

Nos glosas onde comenta sua tradução, o prof. Donaldo vê em Mentes um desdobramento de Telêmaco. Para ele, Telêmaco fala com Mentes, como se falasse consigo mesmo. A invenção desse personagem é para o Professor um recurso de Homero para manter o diálogo interior em proporções aceitáveis21.

A leitura do prof. Donaldo, seguidor de Andy Warhol, leitor frequente que é de Freud e Lacan, tem a influência da Psicanálise. É quase como se visse em Mentes o Outro maiúsculo de Lacan. Além disso, ou melhor, para isso, é importante considerar a etimologia de Mentor, que não me parece ser diferente da etimologia de Mentes: Junito Brandão destaca a raiz mέnoV, com o sentido de espírito, mente, decisão, vontade. Mas a questão, antes de tudo, é estarmos frente a um mito, um modo de outorgar uma fórmula discursiva a isso que não se pode transmitir quando queremos definir a verdade22.

(Lembrando que Mentes se apresenta como um táfio, encontrei que essa palavra é derivada de tάjoV, ouV, estupor, entorpecimento, com o significado do que provoca pasmo, admiração.)

Então me pareceu que a máscara com a qual Palas Atena se apresenta a Telêmaco pode ser compreendida como uma máscara hipnótica. E é nesse estado hipnótico, de sono, que aparece o sonho. Visto assim, podemos reconhecer na Odisseia a estrutura de um sonho.

Começa na noite, quando Hélio Hipérion afasta Posídon, o pai perseguidor, tanto quanto a noite afasta o dia, tanto quanto obscurece a repressão. É o momento dos outros deuses se reunirem, no Monte Olimpo. Dante por certo diria que agora chove na alta fantasia23 de Telêmaco. O resto diurno, de alto valor psíquico, é a preocupação com a volta do pai. Haverá algo que nos dê melhor ideia de retorno do que o sol? Pois Hélio, o sol que sempre retorna, haverá de trazer o pai de volta. Registremos que, para Hélio, o ódio também não é estranho. Quando soube, através de sua filha Lampécia, que os marinheiros de Odisseu, esfomeados, banquetearam-se com suas vacas gordas, por seis dias, ele, indignado, matou-os sem dó nem piedade. Que não faria Odisseu quando soubesse que os pretendentes de sua mãe comiam não apenas suas vacas, mas também seus porcos, suas ovelhas e cabras, todos pingues; sem falar nas suas escravas; e isso já há dez anos?

O pai precisa retornar, vivo ou morto. Vivo, colocará ordem na casa. Morto, receberá as devidas homenagens, o que também possibilitará um retorno à ordem. Este é o propósito de Telêmaco, de Atena e também do próprio Odisseu [V, 310]. Isso faz pensar na característica polítropa atribuída a Odisseu: ela serve, na verdade, a todos os personagens. Que dizer de Atena quando aparece ora na forma de Mentes, ora na de Mentor; na do próprio Telêmaco; na de Dimanto [VI, 22]; na da jovem que carrega um jarro [VII, 20]; na forma de um guardador de rebanhos [XIII, 2220]; como águia, deixando todos de olhos arregalados [III, 371-2]; ou simplesmente como uma linda mulher [XIII, 289]? Polítropo poderia ser um nome também para o que Freud chamou de sobredeterminação, essa característica do sonho através da qual podemos reconhecer tanto a resultante de diversas causas como as diversas facetas de uma mesma causa inconsciente.

A insistência nas relações pai-filho, através dos mais diferentes personagens, apresenta o tema como pivô do sonho. As assertivas em torno à legitimidade da filiação, sejam por parte de Atena, Nestor, Pisístrato, Helena e mesmo do próprio Telêmaco, ainda que revestidas de um caráter filosófico, dizem de uma preocupação do sonhador.

E quem seria o autor do sonho?

Só pode ser Telêmaco! É para ele que a função de menos um tem importância nesse momento. A ausência prolongada do pai se constitui como um real negativizado de uma possibilidade que, se, todavia, não é real, poderá vir a ser. É desde aí que Lacan nos diz ser o menos um (-1) constitutivo do ens privativum, no qual se pode ler tanto uma questão própria do ente, diferente do ser, quanto a questão da privação24. Isso – diz Lacan –, constitui a estrutura mais primitiva da nossa experiência inconsciente. É desde a experiência do não dito que se cria a possibilidade do vir a ser25.

Telêmaco está crescendo e, já preocupado com o futuro, precisa fazer por si. Mas, para fazer por si, precisa fazer também pelo pai. É preciso colocar o pai em uma posição mais clara, não só de vivo ou morto, não basta trazê-lo de volta do esquecimento. É preciso construir-lhe um grande nome. Esse pode ser tomado como o propósito maior do sonho.

Lembremos seu pasmo ante o palácio de Menelau, comparável ao de Zeus. Assim deveria ser a casa de seu pai. Mas não é! Telêmaco, sentindo-se inferiorizado ante a riqueza de seu anfitrião, não consegue falar antes de a figura de seu pai mostrar-se robustecida com o relato da invasão das muralhas de Príamo, disfarçado de mendigo [IV, 241-49], e do episódio do cavalo de Troia [IV, 270-90]. Lembremos que esse episódio se apresenta sempre como decisivo. Decidiu a guerra de Troia; decidiu a palavra de Telêmaco; e também a do próprio Odisseu na corte do rei Alcínoo. Aí, é só depois de o aedo Demódoco o ter enaltecido detalhadamente que ele se confessa autor de tais feitos.

Tantas coincidências chamam a atenção. Não por acaso Menelau também esteve perdido, sem poder retornar, por longos oito anos. O dia do seu retorno é o mesmo dia do assassinato de Egisto por Orestes [III, 307-12]. Depois da guerra, os sobreviventes foram voltando para suas casas e esse retorno, o nostos, pode dar uma ideia de volta para trás, mas não! Seja qual for o lado para o qual se ande, marchamos sempre para a frente. Os ponteiros do relógio não retrocedem. O status quo ante já não existe.

Logo no início, Zeus diz da importância desses fatos, dos riscos do retorno. A história de Agamêmnon atravessa a epopeia de ponta a ponta. Nestor a retoma no terceiro Canto; Menelau a continua no quarto Canto, interpretando Proteu; e o próprio Agamêmnon conta alguns detalhes quando Odisseu o encontra no Hades. Aí, no décimo primeiro Canto, quando Odisseu lhe pergunta como veio parar ali, sua psiche (yucὴ) explica – valendo-se de uma boutade –, que foi o puto do Egisto que planejou sua morte [XI, 408-10]. Por fim, no último Canto, já mortos todos os pretendentes, a yucὴ do atrida declara Odisseu venturoso e o apoia. – A ambivalência está sempre presente.

Disfarce importante no sonho é a identificação de seu autor, Telêmaco, com o porqueiro Eumeu, uma figura secundária, mas de suma importância para o desenvolvimento da trama. Sua escolha não é aleatória. O próprio texto da história nos leva a entender que não poderia ter sido nem o boiadeiro nem o cabreiro, ambos da mesma posição do criador de porcos, pois quando personagens próximos sofrem metamorfose, é em porcos que são transformados.

É o que acontece com os batedores de Odisseu, seus precedentes na aproximação à bruxa Circe. Outros aventureiros, desconhecidos, já haviam sido transformados em mansos lobos e leões monteses [X, 212-13]. Mas a metamorfose dos marinheiros de Odisseu é anagramática: de porcos tinham a cabeça, a voz, as cerdas e o corpo [X, 239-40]26. Eles mantinham como próprias apenas a inteligência.

E depois, quando Odisseu chega de volta a Ítaca, é na casa de Eumeu que ele se abriga. Eumeu é um escravo dedicado a Odisseu. Roubado dos pais, ainda na infância, considera Odisseu um pai, um grande amigo [XIV, 140 e 143]. Quando Telêmaco volta de sua viagem a Pilos e a Esparta, é também a Eumeu que vai pedir ajuda; Eumeu o toma como a um filho querido [XVI, 25], sendo verdadeira a recíproca [XVI, 57]. A etimologia de Eumeu aponta para aquele que faz bem seu serviço. É ele quem propicia o encontro do filho com o pai. Eles têm o mesmo sangue mas não se conhecem. No primeiro momento do encontro, Odisseu, cansado, tem a aparência de um mendigo. Telêmaco vê nele um estrangeiro e conta-lhe suas desventuras. Odisseu escuta sua história mas não revela sua identidade até chegar Atena e mudar o rumo da conversa: Odisseu precisa falar com o filho e desvendar o mistério. Com sua áurea varinha transforma o herói: em seu peito vigoroso e másculo reluzem agora, renovadas, sua túnica e sua capa. O rosto está bronzeado e as rugas sumiram. Está pronto para o filho reconhecê-lo, bem como o imaginava. Como um bravo! [XVI, 155-176].

Um sonho não é sem censura. Não bastasse moros, o destino, ela surge por todos os lados. Mas, como diz o ditado espanhol, hecha la ley, hecha la trampa. Para Odisseu, antes do encontro com o filho, frente a uma dificuldade, movido pelo cansaço, dormia [X, 53]. Abençoado por Éolo, depois de nove dias e nove noites, já próximo de casa, Odisseu entrega-se às delícias do sono [X, 31] e a nau toma outros rumos. Na hora em que os sacrílegos marinheiros matam as vacas de Hélio, Odisseu dorme [XII, 372]. Mesmo assim, exausto da viagem de vinte dias, desde Ogígia até a ilha dos feáceos, Odisseu goza do sono borrifado em suas pálpebras pela doce Atena [V, 492 e VII, 286]. E, depois de alguns dias aí, é transportado, dormindo o tempo todo, para sua querida Ítaca.

Mas depois do encontro com o filho, revigorado por Atena, na hora do ataque aos pretendentes, parece bem desperto! Sua prova é a de um super-herói: Odisseu atravessa o olho das doze machadinhas com um único frechaço, mata todos os pretendentes e reconcilia-se com a esposa. Resolveram-se os problemas. Já pode partir – conforme predissera Tirésias [XI, 122-26] –, em busca do povo que não conheça mar nem barcos bojudos, nem tempere a comida com sal; aí poderá cravar seu remo agora transformado em pá de joeirar o trigo. Mas, enfim, como poderia dizer o próprio Odisseu [XI, 207] – no relato de Telêmaco –, tudo isso poderia ser só imagem, sonho, ôneiros (ὀneίroV), como dizia Homero.

Notas

1 Homero, Odisseia. Tradução de Donaldo Schüler (Ed. Bilíngue). Porto Alegre: L&PM, 2007, 3 vols.

2 Os números entre colchetes indicam, respectivamente, capítulo e verso.

3 Umberto Eco. “Os livros que não lemos”. Entre Livros, Ano 3, Nº 30. São Paulo: Ed. Duetto, outubro de 2007, p.2

4 Carlos Alberto Nunes. Odisseia. Rio de Janeiro. Tecnoprint, s/d, p.23.

5 A íntegra da tradução é Nulisseu ou Ninguém é meu nome. [IX, 365-6].

6 Apud J. Lacan, Sem. 7. A ética da Psicanálise, Aula de 13 de janeiro de 1960.

7 As traduções de odiar, para odissomai, e de ódio, para odyne, são do Prof. Donaldo Schüler. In: ODISSEIA I – Telemaquia. Porto Alegre: L&PM, 2007, pp.141-2.

8 Aqui vão nome e motivo: a ira me lançou contra muitos na terra nutriz, homens e mulheres, gente odiosa. Por ressonância ao ódio, seu nome será Odisseu. [XIX, 401-4].

9 Ver o final da classe de 27 de janeiro de 1960. In Jacques Lacan, Livro 7. A ética da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, s/d., p.159.

10 Isidro Pereira, S.J. Dicionário Grego-Português e Português-Grego. Porto: Apostolado da imprensa, 6.ª ed., 1984.

11 Junito de Souza Brandão, S.J. Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.

12 Pierre Grimal. Diccionario de Mitologia Griega y Romana (1ª ed. 1951). Buenos Aires: Paidós, 1981.

13 A primeira foi em um anexo à carta de 25 de maio de 1897, dedicado ao Recalcamento no inconsciente. Antes disso, havia registrado a importância da dúvida quanto a legitimidade da filiação em carta de 24 de janeiro do mesmo ano. In Jeffrey Moussaieff Masson (Ed.), A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, 1887-1904. Rio de Janeiro: Imago, 1986, p.229.

14 Carta de 20 de junho de 1898. In Jeffrey Moussaieff Masson (Ed.), A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, 1887-1904. Rio de Janeiro: Imago, 1986, p.318.

15 S. FREUD, Romances Familiares (1909 [1908]). Rio de Janeiro: Imago, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológica Completas de Sigmund Freud, Vol.. IX, 1976, p.244.

16 Idem, ibidem, p.245.

17 Santo Agostinho [354-430], Confissões. III, vi, 11. Tradução de Maria Luiza Jardim Amarante. São Paulo: Paulus, 1984, p.71.

18 Forma aportuguesada de Jean Cauvin.

19 DiόV é o genitivo de ZeύV.

20 Joan Corominas, em seu Breve Diccionario Etimológico De La Lengua Castellana (2.ª Edição, 1966), já arrolava Mentor – desde 1542 –, na etimologia da palavra Mente, de mental, de mentalidade

21 Homero. Odisseia. V. I: telemaquia. Tradução do grego, introdução e análise de Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM, 2007, p.142.

22 Ver Jacques Lacan, O mito individual do neurótico (1953). Lisboa: Assírio e Alvin, 1980, p.49.

23 Dante. Purgatório, Canto XVII, verso 25.

24 Agenciada por um pai imaginário, a privação é real de um objeto simbólico (falo). – Ver Sem. 4. A relação de objeto [1956-57]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995, especialmente p.274.

25 Ver Seminário 09, A identificação, final da Classe de 28 de fevereiro de 1962.

26 Anagrama: porco – corpo.

Luiz-Olyntho Telles da Silva é psicanalista e escritor. Autor – na área da literatura – de Incidentes em um ano bissexto, Iluminura turca e outras crônicas, Um elefante em Albany Street e Os embaixadores. E-mail: lots@uol.com.br