Juan José Morosoli

Minas – Uruguai

Traduzido por Paulo Damin.

O velho Andrada no domingo era um corpo morto. Pro trabalho, no caso.

– Domingo – dizia – vou visitar o mato…

Ia visitar o mato, como outros iam visitar um parente ou um amigo.

– Eu podia – acrescentava – ir na feira pegar a xepa, ou também na missa…

Claro. Assim, quando tinha doação de roupa, lá pelo dia de Nossa Senhora, ou quando lavavam os pés dos velhinhos, na Sexta-Feira Santa, iam se lembrar dele.

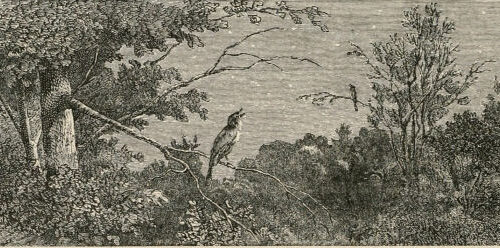

Mas não, Andrada ia pro mato. Visitar o mato. Deixar-se esvaziar pelas horas que faziam girar a sombra dos troncos, enquanto a brisa que acariciava as folhas mexia as copas unânimes das árvores e os olhos dele iam ficando pesados de olhar no céu o voo dos bichinhos. Voltar sua atenção aos ouvidos, pra sentir dentro de um tronco a surda escavação de um parasita.

– Mas o que tu fica fazendo lá o dia todo, pode me dizer?

Ele ficava olhando. Ouvindo. Fazendo o quê? Nada.

– Ah… deitado embaixo das árvores… Olhando pra cima… Olhando a favor da terra – dizia ele.

Por isso sabia mil coisas. Que alguns tipos de cogumelo nasciam de noite e morriam de dia. Que algumas toiceiras ficavam cheias de teinhas…

Umas teinhas que só caçavam gotas de orvalho.

– Tu vê a teia e não vê a aranha… Tem cada coisa!

Que o buraquinho, sangrando de seiva, de um tronco de salgueiro selvagem, logo viraria uma esponja de madeira com uma colônia destruidora dentro.

O mato se entregava pra ele como uma mulher.

Parecia esperá-lo. Mandar embora toda a vida urgente e egoísta de dentro de si pra ficar escutando como ele ia e vinha devagar, juntando lenha pro foguinho do puchero, alisando com as costas da faca umas varas de junco pra fazer assento de cadeira.

Até as vacas que pastavam nos potreiros se acomodavam sobre as patas pra ruminar, lentas, os olhos perdidos na distância.

Andrada, também com uma doce preguiça, ficava olhando elas moverem lentamente a língua, como que amaciando algo.

* * *

Ele gostava também de ficar sentado, com as costas numa árvore, as pernas na terra ensolarada, o cigarro apagado nos lábios.

Ou deitar naquele campo de graminhas trançadas e duras, o chapéu nos olhos, os braços abertos, estaqueado no sol que lhe derramava uma líquida sensação de plenitude.

Andrada e o mato se entendiam em silêncio. No silêncio falavam só os dois.

* * *

Andrada tinha suas ideias sobre a amizade.

Os amigos, tinha que aceitar como eles eram.

Admitir que, assim como vinham, podiam ir embora. Se perdiam ou se encontravam de repente ou devagar. Que nem as mulheres.

Chegou a ter colegas de quarto. Sócios de quarto.

Alguns tinham ido embora como a água de uma cacimba falsa. Escorrendo pelo fundo, sem que se percebesse nada na superfície.

Cansados do silêncio de Andrada. Nada mais.

– Que saco! Era um homem que não conseguia ficar quieto… – dizia, explicando a partida do outro.

Claro que não tinha segurado ninguém.

– Quem veio pra cá deixou algo lá… Tu não acha? Pra chegar num lugar, tem que sair do outro…

Um voltou, porém, depois duma ausência de anos.

Andrada o conheceu em uma época em que o outro estava acompanhando um turco vendedor de tecido, pelas chácaras próximas, carregado com uma verdadeira casa de comércio, porque o turco tinha bastante capital.

Voltou bem vestido, contente, triunfante.

– Deu vontade de passar uns dias com o amigo – disse.

E ficou por uns dias.

Quando se foi, disse:

– Tu é o mesmo de sempre… Nem te ocorreu perguntar…

– O quê?

– Da minha vida… Acho que eu mudei…

– Não duvido.

O outro se despediu e Andrada ficou pensando:

Ele não servia pra amigo de ninguém, pelo visto. Talvez servisse pra outra coisa. Ou não servia pra nada.

– Tem umas planta macanuda… Outras são veneno. E não tem umas que não servem pra nada?

Então podia ter homens assim!

* * *

Ele teve um colega muito especial. Um homem que lhe disse uma vez coisas muito profundas. Foi o Floro Acuña.

Lidava com ervas medicinais. Um cristão que estava sempre se oferecendo pra fazer algum favor pro Andrada. Se via que gostava mais de dar do que de receber.

– Ele te fazia um bem e te pedia desculpa…

Esse homem tinha um problema na bexiga. Por isso usava um pelego com a lã pra dentro.

Se levantava de noite umas três vezes pra “trocar as águas”.

Andrada se comovia lembrando dele e confessava:

– Ele nunca voltava a se deitar sem ir ver se eu tava coberto… Eram umas madrugadas corujeiras!

Vai ver, quando era criança, alguém cuidava dele assim enquanto ele dormia.

– Nunca saía pro centro sem me perguntar se eu precisava de algo… Era uma alma de Deus, o Acuña! Coitado…

* * *

Um dia, Acuña não aguentou mais:

– Companheiro – disse – tô pensando em largar a sociedade do quarto…

Andrada respondeu sem sequer olhá-lo:

– O quarto nem é nosso…

Acuña não se conformou e prosseguiu:

– Eu não tenho do que reclamar… Mas tu é tão quieto!

E falou, além disso, que Andrada às vezes nem respondia as perguntas dele. Parecia que não ouvia…

– Tem conversa que não dá pra continuar assim…

Tinha razão Acuña. Andrada não o ouvia. Sabia que o outro estava falando com ele. Mas a sua atenção estava muito longe. Perdida em nada.

– Dá pra acreditar? Em nada!

– Foi isso que me aconteceu com o Acuña – concluía.

* * *

Os homens, os dias e os anos passavam sem tocá-lo, sem lhe roçar a alma, que ele tinha só para os domingos do mato.

– Mas um mato é uma coisa linda!

Era uma coisa linda que ele possuía em silêncio, de domingo a domingo, enquanto iam passando os anos e iam passando as pessoas.

Era uma coisa linda que o possuía, sorvendo-lhe os olhos, gerando uma preguiça prazerosa, colocando nas veias dele uma beatitude de mel espesso.

Só que mesmo o mato lhe escondia algum segredo.

– Mas me conta, homem de Deus! Não vai dizer que te falta ver “o corpo da virgem”!

Andrada se aproximou do ouvido do outro e disse, em segredo:

– São… as cigarra!

* * *

Mais que o mato, era do campo que ele gostava agora.

Estaquear-se no chão ensolarado, infinito, olhando as nuvens que às vezes lhe faziam cruzar uma sombra caminhante sobre os olhos semifechados.

Abrir e fechar de golpe os olhos, pra que lhe ficasse entre a testa e a nuca uma espécie de flor de cardo, vermelha e trêmula.

O mato em geral ficava frio e ele já estava começando a envelhecer.

O campo era de grama firme. Ele se estendia nele, com os braços e as pernas abertos. O sol lhe beijava a cara áspera, de barba quase branca.

Bem longe, no próprio fundo do céu, bem redondo, um ponto negro. Um corvo estaqueado como ele ou uma estrela preta, que em vez de luzir de noite, como as outras, luzia de dia.

* * *

Uma manhã o recolheram, definitivamente estendido.

Sobre o seu repouso, havia amanhecido e anoitecido. Tinha chovido e tinham cruzado campos ensolarados de mel.

Onde ele esteve, o campinho tinha ficado amarelo.

No extenso potreiro luzia uma borboleta amarela tatuada no verde total do gramado.

Nota sobre a tradução |

Juan José Morosoli Porrini (Minas, 19 de janeiro de 1899 – Minas, 29 de dezembro de 1957) foi um escritor uruguaio, figura de destaque na narrativa da primeira metade do século XX, pertencente à geração do Centenário. Sua obra, de estilo criollista, centra-se no homem do campo e em seu ambiente rural ou de cidade pequena. Solidão, morte, personagens simples e humildes, ofícios em extinção, a transição entre o gaúcho e o camponês, muitas vezes estabelecidos em condições miseráveis, fazem parte de seus contos enquadrados na literatura pós-gauchesca de seu país.