Por Thomaz Albornoz Neves,

para a Especiaria.

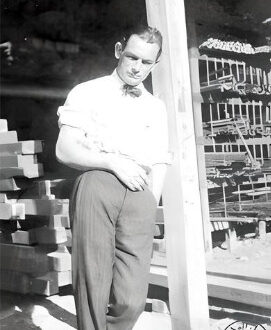

Paulo Elias Allane Franchetti (Matão, 1954) é um crítico literário, escritor e professor brasileiro, titular no Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É mestre pela Unicamp, doutor pela USP e livre-docente pela Unicamp. De 2002 a 2013 dirigiu a Editora da Unicamp. Aposentou-se em 2015.

Apesar da apresentação de verbete, suspeito ser o poeta em Franchetti quem rege seus interesses. Como se a poesia fosse o substrato da sua crítica, docência, editoria e tradução. Mas não apenas. Paulo Elias se desdobra, tem, inclusive, outros nomes. Notável haijin brasileiro, foi batizado “Ento” por seu padrinho no ofício, o japonês H. Masuda Goga, ocasião em que se tornou quarto grau na linhagem direta de Shiki. Já para a sua comunidade H.O.G., é Papito Rider, o motociclista autor de Viagens Longas de Motocicleta: Um manual prático para iniciantes (Casa Publicadora Brasileira, 2021) e de A Mão do Deserto (Ateliê Editorial, 2021), memória dos 11 mil kms percorridos de São Paulo ao deserto de Atacama.

Não é um mau instantâneo esse: o último da linhagem de Shiki sendo mais um capacete no comboio de V-Twins.

Especiaria – A Geração Mimeógrafo (ou poesia marginal) caracteriza-se pela produção artesanal de textos poéticos em pleno regime militar, usando o mimeógrafo para pequenas tiragens distribuídas de mão em mão. A linguagem é a da rua, irônica e crítica à cultura tradicional. Os poemas reunidos no teu primeiro livro, “Várias Vozes”, publicado pelo Centro de Estudos de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, em 1975, respiram o ar desse tempo? Fale sobre a formação do jovem poeta que foste. Quanto dele sobrevive em Índigo Blues, que saiu em Campinas uma década mais tarde, em 1984?

Paulo – Antes de Várias Vozes, publiquei uma plaquete. Intitulou-se Doze Poemas e foi impressa no Clube de Xadrez de Matão por João Roberto Faria, a quem de certa forma devo meu ingresso na carreira das Letras. Mas em nenhum desses livretos havia alguma proximidade com a chamada “poesia marginal”, que eu não conhecia. Na infância, li basicamente os grandes poetas românticos brasileiros – que o meu pai tinha em casa – e os poemas no Tesouro da Juventude. Mais tarde, descobri o Dante Alighieri, mergulhando por meses numa fantástica edição bilíngue publicada em dez volumes. Meu pai tinha um livro grande da Comédia, mas a tradução era ilegível. Salvava-se pelas grandes pranchas de Doré, especialmente – para a idade – as do Inferno, com tantos corpos nus. Mas foi só quando um primo me emprestou a coleção bilíngue que de fato descobri a poesia de Dante. Foi apenas quando comecei o ensino médio que conheci de fato a poesia modernista, que passei a ler com muita atenção, com especial deleite em Bandeira e Drummond. Durante os primeiros anos do curso universitário, descobri num sebo Pound – traduzido pelos Campos, numa edição portuguesa. E Eliot. E depois Frost. E Mallarmé. E o terrível frisson de Baudelaire e de Nerval. E ainda Fernando Pessoa. Nesse período de leituras e buscas, deparei com A arte no horizonte do provável, de Haroldo de Campos, e me senti atraído pela poesia experimental. Várias Vozes é uma suma disso tudo: há lá uma sextina camoniana, um soneto, um poema permutacional e um quase haicai, além de vários em versos livres, alguns espacializados à maneira do Maiakovski que eu li em tradução, na Poesia Russa Moderna. Mas nada de poesia marginal. Índigo Blues continua nessa mesma linha, mas na busca de um caminho, uma voz própria, em vez de Várias Vozes.

Especiaria – É inusitada a estreia de um poeta ser impressa em um Clube de Xadrez, não é mesmo? Sem contar que o enxadrista e o poeta, especialmente o haijin — e mesmo o Zen —, têm não pouco em comum. Visto em retrospectiva, é fácil hoje reconhecer aquele jovem nos campos que exploraria mais tarde. Porém, quanta inquietação deve ter vivido ele, então, escrevendo versos e estudando xadrez aos 15 anos, em Matão…

Paulo – Matão era uma pequena cidade italiana, na qual o aparato cultural se reduzia a dois cinemas, cujo programa variava apenas uma vez por semana. Nesse deserto, o Clube de Xadrez de Matão era um oásis de música, literatura e discussão política clandestina (era o ano de 1969). A alma do clube era um italiano, dono da Padaria Central, chamado Alzir Biava. Era um homem de grande curiosidade intelectual, amante da ópera, que cantava atrás do balcão nas horas mortas do comércio. E era um gênio do xadrez. Seu filho Mário, jogador ainda mais forte, de reconhecimento internacional, amava a poesia e compartilhava a paixão do pai pela música clássica. Foi com ambos que aprendi a ouvir e a jogar. Durante três ou quatro anos, dediquei-me a sério ao xadrez, passando muitas tardes debruçado sobre revistas argentinas e livros de teoria, disputando torneios regionais ou estaduais, integrando uma equipe fortíssima. Tanto foi meu empenho que consegui interromper o reinado dos Biavas, sagrando-me campeão matonense. O xadrez, entretanto, não era apenas um jogo. Era um modo de ver a vida, com mitologia própria e metáforas para uso diário. Por exemplo, quando certa vez desabafei com Mário as inseguranças de um namorico juvenil, ele montou o tabuleiro e explicou: “Veja, o que me conta é como se você jogasse de brancas contra uma Alekhine. A menina o incentiva a avançar os peões, a ter a sensação de que domina o jogo, mas, se reparar bem, os peões avançados não têm proteção, estão vulneráveis. Meu palpite é que não ceda à tentação do avanço e desenvolva primeiro suas peças etc.” Não é de estranhar, por tudo isso, que três dos jovens frequentadores (dois jogando e outro apenas participando do ambiente) se dedicassem desde então às Letras: João Roberto Faria, o mais velho, ensinou literatura na USP; eu, o do meio, na Unicamp; Luiz Gonzaga Marchezan, o mais novo, ainda milita na Unesp. Analisando minhas partidas para os mais jovens, muitos anos depois, Mário definia meu estilo como romântico, afeito a riscos e buscando complicações táticas e combinações inesperadas. João Faria, por sua vez, era frio, meticuloso, posicional e objetivo. Pois foi o meticuloso e objetivo que me incentivou a publicar os Doze Poemas e, como prova do seu incentivo, imprimiu a plaquete no mimeógrafo do Clube.

Especiaria – Em 89 foram publicados os ensaios de “Alguns aspectos da teoria da poesia concreta”. O concretismo e tua poesia se relacionam? Se sim, de que maneira? Se não, seria correto afirmar que tua produção ensaística e tua produção poética não se contaminam, que, contrariando a apresentação desta conversa, o poeta e o acadêmico são dois autores?

Paulo – Durante o período do meu curso universitário (1972-1975), a poesia concreta só nos chegava em doses muito pequenas: em antologias ou em textos críticos e programáticos dos irmãos Campos e Décio Pignatari. Era um pouco angustiante. A gente podia ler o volume Teoria da poesia concreta, assim como A arte no horizonte do provável. Mas onde estava a poesia? Fui percebendo que, desde 1956, quando houve a exposição nacional, o nome “poesia concreta” ou o nome “concretismo” designava, no geral, não um produto poético, mas uma prática teórica e tradutória. Como não se podia ler a poesia, pois as publicações em livros eram inexistentes ou inacessíveis, falar da poesia concreta significava atravessar a Linha Maginot da teoria e da polêmica para chegar aos poemas. Por isso era sempre difícil encontrar alguém que se dispusesse a falar dela. Meus professores evitavam. E não só na graduação de Araraquara, quanto no mestrado na Unicamp. Por isso, em vez de escrever uma dissertação sobre Invenção de Orfeu – meu projeto original – decidi estudar a história da afirmação da poesia concreta. Isso se deu num momento em que Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari publicaram finalmente livros de poemas com boa distribuição e pude ler extensamente a poesia. Que não me entusiasmou. Pelo contrário, fiquei decepcionado ao ler a obra completa (até então) dos três principais poetas do movimento da poesia concreta. Aquela poesia me pareceu muito aquém do que eu tinha imaginado a partir da teoria.

Meu livro sobre o concretismo descreve as fases da construção do edifício teórico concretista, analisa os argumentos, verifica seus pontos fracos e situa sua trajetória naquele momento preciso da cultura brasileira em que a expansão universitária e a criação dos espaços de produção e conservação da cultura davam origem a um novo, amplo e variado público de literatura, como não tinha havido antes no país.

Especiaria – Me dizias que um dos teus avôs era de Veneza e o outro sírio-libanês, e as avós, uma calabresa e a outra transmontana. Apesar da ascendência, teu interesse na Europa parece ter preferido Portugal. Isto quer dizer que o Dante ficou em casa, não te acompanhou à Universidade? Como chegaste a Camilo Pessanha? E o que dele passou para ti?

Paulo – Na universidade, minha opção de língua estrangeira foi o francês. Meu destino natural seria o inglês, já que não havia italiano em Araraquara. Mas justamente por ser ignorante na literatura francesa, fiz essa escolha. E não me arrependi, embora – para ser sincero – de toda a poesia francesa que li só me mantive fiel a Baudelaire e Mallarmé, e às Quimeras do Nerval. Ao mesmo tempo tive um bom professor de literatura portuguesa, com o qual pude percorrer a poesia desde os trovadores até Mário Cesariny. Camilo Pessanha surgiu aí pela primeira vez: eu simplesmente não entendia quase nada do que lia. Foi uma sensação semelhante à que tive ao ler Mallarmé. Mas com Mallarmé eu tinha a desculpa da língua e da diferente tradição. Já em Pessanha, a dificuldade me parecia inexplicável. No entanto, aqueles poemas me emocionavam muito. Quando tive de decidir o que faria no doutoramento, lembrei-me do Pessanha: era minha chance de enfrentá-lo. Comecei a trabalhar seriamente sobre sua poesia e descobri que estava mal editada, com muitas intervenções espúrias do seu editor. Por isso, apresentei como doutoramento uma edição crítica precedida de um longo texto no qual desmontava a tradição editorial. Só depois, num trabalho de livre-docência, dediquei-me por fim à sua poesia, num livro intitulado Nostalgia, Exílio e Melancolia – leituras de Camilo Pessanha. Antes de tudo isso eu tinha mergulhado no Oriente, em busca do ideograma, e lá tinha de novo deparado com o Pessanha, que viveu na China e escreveu sobre arte e poesia chinesa e traduziu poemas daquela língua…

Não sei o que passou para mim, mas sempre me fascinou a sua maneira de compor versos que soam como música e nos enlevam a ponto de nos fazer esquecer de tentar entender o que dizem. E no entanto essa poesia tão diáfana e encantatória se mostra estreitamente ligada à sua experiência de vida, a ponto de Fernando Pessoa lhe dizer em carta: “Ao soneto que considero o maior de todos os seus, e é sem dúvida um dos maiores que tenho lido — Regresso ao Lar — , não me refiro, visto que o seu assunto, infelizmente, inibe (e creio ser essa a vontade de V. Exa.) que ele se publique. Não é isso algo a invejar e, se possível, imitar? Para mim, creio que foi.

Especiaria – O Sangue dos Dias Transparentes, tua única novela, é de 2003. O que te levou a escrever ficção? Por que não te envolveste mais com o gênero?

Paulo – O livro é composto assim: um sujeito está procurando uns disquetes. Ele os encontra e neles vê relatos que foi escrevendo ao longo da vida, ou coisas que o fazem se lembrar de momentos importantes do passado. Por fim, depois de transcrever os relatos e compor novas memórias, ele faz um balanço da vida. Pois bem, eu confiei em que bastava que o fato de virem primeiro e o último texto em itálico sinalizaria isso para o leitor, mas não foi suficiente. O livro foi lido como livro de contos, e não como uma novela fragmentária. Isso não fazia muito sentido para mim e creio que o livro foi prejudicado por minha confiança excessiva num leitor minucioso. Se o republicasse hoje daria um formato gráfico totalmente diferente. Eu continuei a escrever prosa, mas não tenho paciência de desenvolver um romance. Acho tediosa a tarefa da escrita. Por isso optei sempre por textos breves, mais próximos da poesia, na verdade, como os de O Sangue. Com o tempo fui deixando de lado o projeto de publicar um segundo livro de contos, que está agora enterrado não em disquetes, mas em algum pen drive, que não tenho vontade de procurar. A exceção foi uma plaquete em que retomo e gloso em clave profana passagens da Bíblia ou do livro das vidas de santos. Intitulou-se Bíblicas & Não, e teve uma publicação artesanal em Campinas.

Mas, respondendo à pergunta, os textos em prosa reunidos nesse livro confinam com a poesia, seja pela forma econômica, seja pela ausência de um enredo. O caminho foi em direção ao poema em prosa, a que cheguei em Bíblicas. A partir daí me desinteressei.

Especiaria – Como se deu o contato com a poesia japonesa? Descreva, por favor, o processo da tradução de Bashô, Issa, Buson, entre outros, dada a ver em 1990 no livro Haikai – Antologia e História, até a escritura dos teus próprios Haikais vertidos ao japonês por Goga em Oeste, numa edição belíssima da Ateliê.

Paulo – Meu contato com a poesia japonesa se deu sem eu entender uma palavra. Até hoje não sei se eram haicais ou tancas o que se declamava com muita emoção nas muitas festas de colheita, casamento e aniversário de que participei na adolescência em Guaíra (SP). Era uma cidade com forte presença japonesa e tive amigos e namoradas nisseis. Mas não me ocupei então de aprender senão o necessário para me comportar à mesa e na chegada e despedida a casas em que os mais velhos mal falavam o português. Somente anos mais tarde, já sabendo o que era o haicai a partir das traduções de Haroldo de Campos, resolvi me aprofundar no assunto. Incomodava-me a aproximação tecnicista de Haroldo, a que eu passei a contrapor a de D. T. Suzuki e Alan Watts. Para entender como funcionava o ideograma numa língua em que ele fosse utilizado corriqueiramente, matriculei-me numa escola de japonês, onde aprendi rudimentos da língua e da escrita – necessários naquele tempo pré-celulares, para poder procurar uma palavra nova nos dicionários, onde são agrupadas por número de traços. Ao mesmo tempo, pedi ajuda a Haquira Osakabe, que tinha sido meu professor no mestrado. Haquira me emprestou A History of Haiku, do Blyth, e me deu um conselho. Disse ele que eu ali veria a história do haicai japonês e me depararia com belos poemas muito bem comentados, mas que eu não devia deixar se apagar em minha mente que o haicai é, mais do que uma forma, ou um tipo de poesia, uma “atividade”, uma poesia que nasceu coletiva, social, em que as pessoas escrevem e leem o que escreveram na presença de outras. Passei alguns anos lendo tudo que encontrei sobre cultura oriental e haicai. Finalmente, quando fui contratado como professor da Unicamp, sabendo que minha colega Elza Taeko Doi tinha interesse em estudar os haicais produzidos pelos imigrantes, propus a ela que lêssemos juntos haicais clássicos e tratados sobre haicai em japonês, o que fizemos por uns dois anos. O resultado foi o livro Haikai – Antologia e História, no qual publicamos 107 haicais e, como introdução, o que eu tinha aprendido sobre a poesia e a cultura japonesa. No lançamento desse livro, no V Encontro Nacional de Haicai, realizado em São Paulo, acabei por compor um haicai nos 15 minutos do concurso e ganhar o primeiro prêmio e um ainda prêmio mais precioso: o convite para conhecer o Grêmio Haicai Ipê, onde pontificava o haicaísta japonês Masuda Goga. Participei de algumas poucas reuniões, verificando a verdade do que me dissera o Haquira, e mantive com o Goga uma correspondência e um contato muito afável. Certa ocasião, enviei a ele um conjunto de haicais, para comentário. Ele não comentou, mas com eles organizou, sem me comunicar, um livrinho. Chamou-se Haikais e foi publicado por Massao Ohno e pela Aliança Cultural Brasil-Japão, de São Paulo. Vários anos depois, repetiu-se, de certa forma, a história. Enviei a Goga o conjunto dos meus haicais até então e ele os traduziu para o japonês. Daí nasceu o livro Oeste/Nishi, publicado pela Ateliê em 2008. Três dos conjuntos que enviei ao Goga eram extraídos de pequenos diários de viagem. Como ele tinha traduzido com tão boa vontade e tinha idade avançada, não lhe enviei o texto em prosa que acompanhava os poemas para que os traduzisse. Só neste ano de 2025, na segunda edição de Oeste, juntei o texto em prosa (apenas em português) de dois desses diários. O texto do terceiro se perdeu em algum momento, quando troquei os antigos disquetes moles pelos discos de 3.5 e, mais tarde, pelos HDs.

Especiaria – H. Masuda Goga chega ao Brasil com 18 anos, em 1929, e é iniciado por Nempuko Sato, o haijin responsável pela divulgação do haikai entre os imigrantes japoneses no Brasil. Sato, mestre de Goga, foi discípulo de Shiki, responsável pela renovação do gênero no final do século XIX lá no Japão. Além da alta companhia, da distinção inestimável, o que representa pertencer a uma linhagem de poetas?

Paulo – Goga sempre me distinguiu com sua atenção e carinho. Em 2003, quando organizei um grande encontro de haicai na Unicamp, ele me deu de presente um haigô – nome artístico de haicaísta. Usou dois ideogramas para formar a expressão “cidade das andorinhas”, porque esse é o epíteto de Campinas, onde eu vivo. Na leitura clássica, meu nome se pronuncia Ento. Edson Iura, na mesma ocasião, me presenteou com um carimbo vermelho, com o qual passei a assinar. Goga parecia feliz com essa iniciativa. Era como se um ciclo se fechasse: Nenpuku veio semear um país de haicai, Goga semeou o haicai em português e então batizava uma pessoa que se dedicava ao haicai tradicional e não tinha ascendência japonesa. Creio que foi essa mesma sensação que ele teve ao verter para a língua dele os meus poemas: a de missão cumprida. Foi uma pena que, ao vir do interior de Minas para São Paulo, para participar do lançamento, Goga, depois de escrever haicais inspirados pela paisagem, reclinou-se no ombro de sua nora e faleceu.

Especiaria – Até que ponto tua relação com o haicai é antes uma disciplina de atenção que uma ação literária convencional? A pergunta se dirige não tanto ao autor de Haikais (1994) e Oeste (2008), mas ao poeta de Memória Futura (2010), que contém em parte versos devedores a certas elevadas premissas da arte poética clássica japonesa. Me refiro a princípios que transmitem valores morais e estéticos como a fugacidade da existência, a modéstia impessoal através da simplicidade do poema, e a misteriosa integração entre a forma e o conteúdo, de tal maneira que o verso nasça da experiência e a expresse com o mínimo filtro possível de processo conceitual.

Paulo – O haicai para mim é uma atividade constante, um jeito de olhar para a vida e para a linguagem, uma atitude perante as coisas. Por isso mesmo escrevi poucos haicais ao longo da vida. Sempre que sentia que algo funcionava automaticamente em mim, evitava escrever. E só escrevi em “estado de haicai”, isto é, em estado de atenção desperta e notação imediata. Com a poesia aconteceu algo semelhante. Em Memória Futura tentei ser haicaísta na maneira de conceber os poemas, e o mesmo em Deste Lugar. A forma livre busca o registro imediato de impressões ou sentimentos, estáticos ou em movimento. A tensão entre esse objetivo e a razão vigilante, que tenta erguer no horizonte a figura de um leitor ou um modelo, interessa. O poema feito para ajudar o próximo, impressioná-lo ou agredi-lo em geral não me interessou ao longo da vida, mesmo quando bem construído. Não me interessou como leitor, primeiramente. Depois como autor de poemas, pois o tempo todo eu tentava obter aquele instante de registro em que a notação pudesse ser tão pouco mediada pela razão quanto é possível.

Especiaria – Em Escarnho (2009) e Mal d’Horror (2017) exploras a forma fixa tradicional através da paródia e do humor, são poesias “obscenas e muito malvadas”, de acordo com o teu próprio comentário. O soneto é uma forma esgotada para a voz do Franchetti? Contextualize as duas obras na tua trajetória poética.

Paulo – Meu pai era grande conhecedor da língua portuguesa e das regras de versificação. Admirador de Camões e dos parnasianos, também fazia sonetos. Aprendi com ele, desde cedo – e não na escola – a contar sílabas, a criticar versos frouxos, pensar as rimas. Quando comecei a fazer poesia, publiquei, como disse um dos sonetos e uma das sextinas que tinha composto. Era uma espécie de exercício, de conversa com o meu pai, a quem sempre mostrei os meus versos, inclusive os livres. Mas não senti que as formas fixas e a versificação tradicional fossem um caminho interessante no Brasil a partir dos anos de 1970. Ainda hoje, eu sei, há poetas que escrevem dessa forma. Mas sempre vi nisso um anacronismo, não me atraía. Também porque em muitos casos, os versos me pareciam, do ponto de vista clássico, pouco satisfatórios. Mas achei interessante usar todo o rigor da forma, que por si só sugere estilo elevado, para tratar de matéria baixíssima. O contraste da sofisticação da oitava rima e do soneto com o vocabulário chulo e o sarcasmo me produzia riso. Esse efeito era intensificado pela paródia, que puxa um poema antológico para o universo baixo, por meio da imitação do tema ou da forma do verso. Esses poemas todos são, por assim dizer, de circunstância. Quase todos nasceram no intervalo entre conversas com Alcir Pécora, a quem dediquei inclusive um epigrama em latim. Alcir, no prefácio de Escarnho, disse que a maldade ali tinha um fim nobre, qual seja criticar os tipos criticáveis. Creio mesmo que ele me convenceu disso, embora a princípio eu tivesse certeza de que eram apenas malvados e engraçados.

Especiaria – Assim como há em Memória Futura (2010) a presença do oriente, os 87 poemas reunidos em Deste Lugar (2012) possuem a concisão epigramática, lacunar, que ressoa à cultura clássica mediterrânea. São versos onde também se ouve, aqui e ali, o jovem poeta de “Índigo Blues” ponderando agora desde um escuro ou, vá lá, um lusco-fusco, reflexivo os seus cinquenta anos. A impressão é de que escreves sem premeditação, apesar da presença de uma bagagem que remonta às vozes milenares do ocidente e do oriente. Versos que, ao jogar a bagagem fora, impregnam o poema com ela. Posto assim, seria correto afirmar que um dos traços distintivos da tua poesia é esse equilíbrio entre tuas referências eruditas e a expressão que as omite?

Paulo – Creio que essa formulação é muito boa. Sinto que é exatamente isso. Em Memória Futura alguns poemas trazem a bagagem à vista: são, na verdade, um diálogo direto com ela. Por exemplo, Leda é algo estranho, pois é e não é uma tradução livre e aumentada do poema de Yeats. Já em Deste Lugar fiz questão de escolher como epígrafe um verso de uma canção popular, um verso de John Lennon. Nesse livro, portanto, há mais aquela atitude própria do haicai: notação imediata de percepções, memórias, sentimentos e emoções. Depois de Deste Lugar, quase todos os meus poemas pareciam repetições. Por isso, nada publiquei até este ano. Ou seja, o que quero dizer é que Deste Lugar é um ponto de equilíbrio que por alguns anos eu não quis arriscar perder. Até que não pude evitar.

Especiaria – O que representa a plaquete Os Mortos (Ateliê, 2025), considerando a continuidade estilística dessa série em relação a Deste Lugar e Memória Futura. Que poeta verias folheando um volume que reunisse a tua produção em versos?

Paulo – Os Mortos são também, à sua maneira, uma expressão da atitude de haicai. Há uma frase atribuída a Bashô que me parece útil aqui. Ele falava do poema em sequência, mas entendi que vale para tudo: é preciso sentir “as mil variações e as dez mil nuanças do inexpresso, e depois disso basta se deixar levar pela inspiração do instante.” Mas no caso foi algo mais concreto. Ganhei de Giuliana Ragusa um livro que ela traduzira: Antologia de Spoon River, de Edgar Lee Masters. Uma noite, um após o outro, surgiram os poemas ditos pelos mortos. Você se lembra, Thomaz, quando lhe mandei alguns e você me disse que gostaria de ver uma resposta minha. Creio que falou em caridade. Gostei da ideia e compus, também de enfiada, sem muito pensar, as respostas aos mortos. Os Mortos foram um momento novo e pleno na minha relação com o verso. Ali, creio que a tradição fala por mim, ou melhor, eu sou falado por ela, no tratamento da matéria mais pessoal, mais íntima. Creio que foi o que sempre busquei. Por isso mesmo, quando completei o pequeno conjunto inicial, não pensei em ampliá-lo. Seria fácil, porque há muitos mortos, ou fantasmas, prontos a assumir voz em mim. Mas já tinha conseguido o que queria, aquele momento de catarse pessoal e poética. Então resolvi não tentar continuar.

Especiaria – Crítico justo e agudo, quem quer que tenha tido contato com a tua leitura sabe que ela tem o peso do cânone. O talento te interessa na medida do uso que o escritor dá a ele. Não somente a inteligência em processo, mas o seu propósito. É possível afirmar que tua crítica não é impressionista nem doutrinária: é atenta ao funcionamento dos textos e às condições históricas e discursivas que os tornam possíveis? Mencionei o cânone, essa categoria tão anacrônica quanto referencial para esboçar uma atmosfera. Até que ponto a falta de uma galeria de ilustres condiciona o panorama da poesia contemporânea? Qual cenário é possível montar com o publicado no Brasil neste século?

Paulo – Minha intenção ao fazer crítica nunca foi chegar a uma explicação do texto a partir de uma teoria ou de parafraseá-lo num vocabulário outro. Eu leio e anoto as minhas reações, por mais absurdas que possam parecer. Mas há algumas perguntas que precedem a leitura e que talvez sejam uma limitação minha. A primeira é: por que/para que isto foi escrito? A segunda é esta: por que isto foi feito deste modo? Só depois é que surgem as demais: há um bom ajuste entre a resposta à primeira e à segunda questão? E ainda: como isso foi lido no seu tempo e depois? – se se tratar de obra do passado. Ou, se for uma obra do presente: – qual o sentido que isto faz pra mim? Eu gosto disto?

A questão do gosto é fundamental. Antonio Candido escreveu, na Formação da literatura brasileira: “procurando sobretudo interpretar, este não é um livro de erudição, e o aspecto informativo apenas serve de plataforma às operações do gosto.” Essa frase sempre me pareceu notável: o crítico interpreta e, para isso, coloca a informação a serviço do exercício do gosto. Mas o que é o gosto, neste sentido? É um gosto criado e aperfeiçoado no cânone, sem dúvida. Mas é também uma aposta num rumo futuro. É também em nome dessa aposta que seleciona o objeto e investe nele sua energia interpretativa e o avalia. O exercício do gosto me parece, portanto, ter, em alguma medida, uma tendência que poderíamos denominar teleológica, porque é organizativa e diretiva.

Por fim, devo dizer que, com relação às obras de poesia do presente, eu lamento ter um pressuposto inconfessável, que é uma variação do aforisma de Wittgenstein. Ele escreveu que o que não pode ser dito deve ser calado. Eu mudaria para “o que não precisa ser dito deve ser calado”.

Especiaria – Por um lado, a perda de espaço da literatura nas seções culturais dos grandes jornais, a dispersão da recepção crítica em blogs, podcasts e revistas digitais como esta Especiaria, o universo acadêmico que, salvo exceções, parece estar cada vez mais fechado em si mesmo; por outro, a perda dos filtros de qualidade: publicações on demand a granel, selos transitórios, livros digitais, o acesso às editoras comerciais baseado no número de seguidores e na capacidade de influenciar… Tenho a impressão de que o caos nos regride a um tempo pré-literário. Tempo de um retorno aos happy few. (Bem, alguma vez foi diferente?) Como tu, um moderno tardio, vês o meio literário em tempos de presente digital?

Paulo – Não vejo nada tão diferente do que foi no final do século passado ou começo deste. Mudou apenas a escala e a rapidez. Hoje se lamenta a baixa qualidade da poesia nas redes sociais e nas muitas revistas eletrônicas. Mas qual era a qualidade média das poesias publicadas nos jornais daquela época ou da que circulava em álbuns familiares, geralmente organizados por moças da sociedade? É ruim apenas para quem integra júri de concurso literário: receber 600 livros de poesia, sabendo que talvez nem 10% vá atender ao seu gosto treinado. E aqui, de novo, a questão do gosto, porque é isso que se busca quando se tem de montar um júri: pessoas que tenham formação, ou seja, um gosto treinado capaz de dizer o que vale para o presente.

O que acredito que de fato vai inaugurar uma nova era para a literatura é a Inteligência Artificial, cuja presença já começa a dissolver a autoria individual e a alterar os critérios de leitura e de julgamento. Questões como as que coloquei acima, como base da minha atitude, podem começar a patinar no novo solo construído pelo uso da inteligência informática na criação literária.

Especiaria – Em 2021, também pela Ateliê, publicaste A mão do Deserto, relato de uma aventura solitária pilotando uma motocicleta de 1200 cilindradas de São Paulo a Atacama. Mas mais que um diário de percurso, o que se lê são reflexões autobiográficas, uma viagem interior pela memória enquanto lá fora o motor ruge, a estrada afunila e a paisagem passa. Nos conduzes por dois passeios que se fundem. Imagino a sensação de liberdade animando as notas que seriam o livro, o círculo completo de viver a experiência e escrever sobre ela em tempo real. Conte, por favor, como o Paulo, o Ento e o Ryder fizeram essa viagem em duas rodas pelo deserto e pelo livro.

Paulo – Naquele tempo, logo após a aposentadoria, dediquei-me à paixão da motocicleta. Além das viagens solitárias, aproximei-me da Harley-Davidson e logo assumi um posto da diretoria do H.O.G. O H.O.G. é o grupo dos proprietários de H-D, vinculado a uma determinada loja. Cabe aos diretores orientar os motociclistas durante viagens em grupo – às vezes com mais de duzentas motocicletas em comboio. Por conta da experiência de muitos anos, logo assumi a função de testar os modelos novos, assim que eram lançados, escrevendo sobre eles resenhas publicadas nas redes sociais ou em revistas especializadas. Por ser um dos mais velhos e experientes, os jovens começaram a me chamar de “Papito”. E como eu não queria revelar meu nome, e muito menos que era professor universitário, foi com esse apelido que batizei a página do Facebook onde publicava crônicas e avaliações de moto de várias marcas. Essa página, em pouco tempo, possuía milhares de seguidores. Foi nela que fui publicando conselhos práticos – que depois originaram um livro digital intitulado Viagens longas de motocicleta – um guia para iniciantes. Quando empreendi essa viagem, fui publicando, dia a dia, relatos de viagem, impressões da estrada, encontros, reflexões e fotos. Mas não pensava em um livro. Quando um dia voltei a trocar mensagens com Alcir Pécora, meu parceiro de tantos anos, afastado de mim por picuinhas de política acadêmica, ele me perguntou o que eu andava fazendo. Em resposta, enviei a ele uma das anotações de viagem que estava no meu Facebook motociclístico. Ele gostou muito, pediu outras e logo me disse que eu devia desenvolver aquilo num livro. Foi o que fiz, durante a pandemia. Quando Plínio Martins leu e resolveu publicar, Alcir se dispôs a escrever uma orelha, na qual me compara, por generosidade excessiva, a Pirsig, o autor de O zen e a arte da manutenção de motocicletas. Mas havia de fato algo em comum. Como disse em uma entrevista à monja Coen, pilotar uma motocicleta com a mente solta é algo que se aproxima muito da meditação. Por isso, creio que o longo trajeto solitário até San Pedro de Atacama me preparou para aqueles dias em que, descansando numa cabana ou errando pelo deserto, estivessem entre os mais importantes da minha vida espiritual. Assim eu diria que, por 25 dias, o Ento, o Rider e o Paulo conviveram, como nunca antes, em boa e produtiva harmonia.

Especiaria – No entanto, em abril de 2022, sofreste um acidente de motocicleta na travessia dos Andes. Socorrido às pressas, levado numa caçamba de caminhonete, em condições precárias, até uma vila sem recursos e, de lá, por muitas horas ainda, até um hospital precário, ficaste aguardando cinco dias a transferência ao Brasil para as cirurgias de urgência. Um ano depois, recém-mudado para tua casa nova, escreveste o seguinte:

“Neste novo escritório, a acústica é ótima. Até o som do Mac parece perfeito nesta sexta-feira chuvosa, de ruas quase desertas. É o meu primeiro dia de trabalho aqui. Na verdade, ainda não comecei. Sentei-me, dispus as coisas, abri o volume de estudo sobre Machado, apreciei a iluminação.”

Quem acompanhou, através dos teus relatos, como enfrentaste a perda parcial de mobilidade, admirou-se com esse olhar sobre as pequenas coisas que a passagem acima revela. Até que ponto o valor dado à vida depois do acidente se manifesta no silêncio do haijin? O intensifica, o desdenha, o esquece? São perguntas árduas de serem elaboradas, te confesso. Volto aos poemas de Os Mortos, tua mais recente produção. É inegável, penso agora diante do exposto, que essa série é uma manifestação justamente de quem sobrevive. Tens ideia da potência inspiradora que tudo isso representa para o leitor da tua poesia e, também — por que não — para o teu grupo do H.O.G.?

Paulo – Meu acidente ocorreu numa estrada recém-inaugurada, de asfalto perfeito e curvas suaves. Se foi efeito da altitude, de exaustão ou de alguma falha coronária, não sei. Apenas me lembro de que descia da montanha, encantado com a paisagem, e de súbito me vi no chão, de costas. Ao tentar me mover, não consegui. Toquei as pernas, não as senti e pensei: “não vou andar mais!”. Provavelmente por conta da queda, ali deitado, sozinho e sem saber se haveria socorro possível, tive uma espécie de alucinação. Um vulto luminoso, de forma humana, parecia debruçado sobre mim, afirmando, de várias maneiras diferentes, que eu não ia morrer ali. Na sequência, já no Brasil, começou a vida nova. Num primeiro momento, o que escrevi foram relatos de UTI e notícias sobre habitar um mundo invisível: o dos obstáculos que o dia a dia apresenta a quem não pode caminhar. Depois, fui anotando a desordem dos nervos, em que um toque num braço ativa a sensação numa perna inerte, ou sobre o efeito que as dores ininterruptas, por anos, têm na maneira como a gente vê o mundo. Penso que, nisso tudo, o olhar treinado no haicai foi uma forma de sustentação. Mas não voltei a escrever haicai até muito recentemente. Durante esses anos todos, apenas nele me apoiei.

Eu não tinha pensado em Os Mortos dessa forma, mas pedi ao ChatGPT uma comparação entre meu livrinho e a Antologia de Spoon River, e ele me respondeu assim, entre outras coisas: “Em Spoon River, a voz do poeta desaparece na multiplicidade; em Os Mortos, o poeta reaparece como o último sobrevivente que tenta compreender o legado dessas vozes. Masters escreve um retrato social dos mortos; você escreve, com rigor e compaixão, a genealogia espiritual dos vivos.” Então deve ser mesmo.

Quanto ao H.O.G., apesar de já não possuir uma Harley-Davidson e não poder pilotar, fui recentemente convidado a retornar à diretoria do chapter Campinas. Com sentimentos mistos, aceitei e creio que foi uma boa decisão, pois tenho lá muitos amigos que fiz quando frequentava aquele ambiente de modo anônimo; ou melhor, conhecido apenas pelo nome de guerra: Papito, o velho motociclista experiente, o conselheiro paternal dos viajantes. Meu cargo na diretoria, agora, é Historiador: aquele que já viajou muito, testou as melhores motos do seu tempo e foi, como o Repórter Esso, testemunha ocular da história motociclística de Campinas durante trinta anos.

Quanto à potência inspiradora, não sei o que dizer. Talvez, sim, num sentido específico: no esforço para me adaptar às novas condições e na ausência de lamentação ou mágoa pelo que aconteceu. Foi um acidente como tantos que a gente testemunha. Como o que aconteceu, por exemplo, quase na mesma época, com Hanif Kureishi – ou, mais recentemente, com Régis Bonvicino. A pé, numa rua de Roma, ou de moto, num pico dos Andes, tanto faz: é a nossa condição.

De Várias Vozes (1975)

“Fundo de quintal”

Terra

Mangueira embolorada por dentro

Roseira velha desfolhada

Abelha chupando água em torneira

Mato

Terra

§

[sem título]

Senhor enquanto os maus

Passeiam de mãos dadas e o sol

Deita-se depois de aquentá-los

Eu me encontro só e amedrontado

E no entanto meu culto a ti

O mais completo e dedicado

Não faltou em fé e esperança.

E aqui estou desprotegido Senhor

Eu que desprezei o leito das mulheres

E cumpri os ritos e tenho contemplado

Todos os dias a Tua eterna glória.

De “Indigo Blues” (1984)

[sem título]

uma figura apagada

um vulto quase nada

embaixo da água gelada

um vulto um peixe

nada.

§

[sem título]

olhamos os pássaros

batendo o pé na prancha

sobre a água

do fundo as lagostas

olham abismadas

peixinhos ilusões

ligeiras embarcações

§

“fundo de quintal”

telha telha telhas

uma folha de hera

sol – centelhas

§

“Malacosteus”

Era uma vez um malacosteu que adquiriu o péssimo hábito de só se alimentar de malacozoários. Ficando tão viciado a ponto de acabar malacueco, o malcosteu enjoou de viver nos mares abissais e, deixando-se boiar, veio subindo à superfície numa noite de luar.

Deitado em meio à espuma sobre a areia, o malacosteu passou a observar um malabastro em que batia a luz da lua e o vento, entretecendo mil pensamentos sobre a luz e o movimento das marés. E ali foi ficando, armando na malácia das águas e areias a sua malacossarcose preguiçosa.

Quando chegou a meia-noite a e lua girou no céu, para os lados do poente, o malacosteu deu de cara com uma rápida mamestra.

– Ó malacozoófago – lhe disse ela – não fique assim tão mal-acostumado!

E ele a ela:

– Quem é você, meu peixinho do ar? Chegue mais perto, meu peixinho esperto!

Mas a mamestra, que percebia o vago movimento de boca do malacosteu, de longe mesmo respondeu:

– Malacosteu, malacosteu, olhe a maré, olhe a manhã, não fique assim, malacossomo!

O malacosteu, porém, acostumado a viver nas profundezas abissais, sem noite nem dia, nem hora de ave-maria, foi-se deixando ficar, meio corpo para fora, sonha ser uma minúscula malacobdela presa na face da lua, ou um grande e forte malacogastrão caçando mil mamestras nas águas leitosas do luar.

E ali permaneceu, até que dormiu e a maré desceu e o grande globo do sol o foi secando (secando e endurecendo seu corpo e pensamento), até virá-lo numa pequena malacina, que sempre se encontra junto com uma esponjosa malacólita.

De “Oeste/Nishi” (2007)

O outono chegou –

Mais distantes e azuladas

As mesmas montanhas.

§

Os grilos cantam

Apenas do meu lado esquerdo

Estou ficando velho.

§

Pelo espelho do carro,

Os campos que outrora foram

A casa do avô.

De “Memória futura” (2012)

[sem título]

Você não importa nada, A.C.

Ofélia do ar, ficaram as imagens

Dos seus óculos escuros

E o mito iniciante.

Valeu pouco, afinal.

Matéria de tolos, ouro

De um momento.

Mas, falando a verdade,

Você, A.C., já era.

Agora é figura

Que se gasta, ano após ano,

E apenas por isso seu nome

Sobrevive: esvaziada, você.

Ícone, duas iniciais.

Nada valem os versos,

Frente ao mergulho.

Os vampiros bebem

O que restou do sangue

Espalhado, generoso sem intenção.

Todos se alimentam. Mas você,

Você desaparece, ponto de encontro

Dos apetites da farsa

E dos suspiros

Dos adolescentes.

§

[sem título]

Que posso mais dizer, que posso ainda dizer ou não dizer? Qu’est-ce que tu veux de moi? Em pânico, sigo o fluxo. Osponteiros se juntam. What do I mean? Boi da cara preta, a guerra no Iraque, noite no carro. Que posso oferecer, que posso ainda oferecer ou mostrar? Je vous présente mes sentiments. Virar as costas, deixar pra trás. Quem pudesse! Apontar o lápis, limpar o jardim, beber um copo. A garota colombiana abre o riso na janela. Na autoestrada, é possível ver melhor a paisagem. O gosto de dirigir. Qué puedo hacer? De uma noite a outra o sonho se repete. Mohamed Ali, Bob Marley, Malcolm X – e depois a chuva. Céu que derrete, terra que estufa. Em pânico, olho de longe. O passado comum. De novo há guerra por todo lado. A noite é longa. Quando chamo, alguém responde. Quando alguém chama, eu também respondo. Quem seremos, não é preciso. Ouço música, vejo os filmes. Can’t you hear me? No me puedes ver? Limpo o nariz, jogo o lenço. Se a manhã vier aos poucos, será suportável. Cai a lua. Penso em desistir, em deixar seguir. Peux tu? Quando você dorme, os ruídos da noite dizem outra coisa. Muitas vezes fiquei atento. Com voz de falsete, você diz: infinita tristeza. E continua a dormir. Can’t you see? Falam comigo os atores na TV. Lo que quieras. Um tom mais grave, por favor. E esse acorde, dedilhado. Django puxando o caixão, tumbleweed. Quase curado, acabou. Você ainda dorme, o pássaro canta na gaiola coberta. Lembro o nome impronunciável, sinto bater o sangue no pulso. Podiam ser guitarras. Palmas: me chamam outro. O vento dobra os ciprestes onde foi, outrora, uma cidade. Que horas são? Virar as costas, jogar no lixo. De soslaio. Que seja, então, um bolero! Quem fugiria do risível? Você dorme e eu me armo. Sou um homem sincero. Queria que fosse evergreen, orquídea, flor de papel. Tomo coragem, o woman, don’t cry! Em sucessão, praias, estudos, os pais, a irmã. Filhos também, amigos. Uma babilônia! Até aqui e sempre até aqui, sem outro destino que não seja aqui. A luz fria de agora ecoa a do sol, lá fora, que faz evaporar o orvalho dos telhados.

§

“Boca da noite”

A tarde é enevoada e indistinta.

(Muito enevoada, muito indistinta.)

Contudo há nela imagens.

(Contudo há nela vultos,

Que se agitam e brilham.

Sob a luz opaca,

Sob a luz difusa.)

Uma após outra vêm, e vão –

E não se sabe de onde,

Não se imagina para onde

Ou para quê:

Um velho

Chupando espinhas de peixe,

Um homem velho, um homem

Muito velho

Coberto de pó escuro

No fundo da minha mente

(Onde as palavras naufragam

E sobre elas se abate

Um sopro de lua gelada).

A lembrança agora

É apenas confusa

Agitação de entranhas.

E assim como o vento

Passa debaixo da porta,

Pelo caixilho da janela,

(Entre os vidros, movendo

A barra da cortina)

Assim o corpo respira,

Aqui e ali suspeita,

Imagina ou entrevê:

O que pode ser falado

Ainda não é o que devia

Ser pensado.

§

“Leda”

(por um poema de Yeats)

Enquanto o bico corta a carne da nuca

E o sangue colore o fio da coluna,

Os rins se erguem numa entrega inerte

E as pernas se separam, já dormentes.

Seio contra as penas, mal as membranas lhe tocam

A pele da barriga.

As grandes asas prefiguram num momento

A glória de Troia e as tardes de outono sobre

os campos e os trigais

E de súbito se afastam,

Agitando as folhas do carvalho,

Enquanto ela dorme, lacerada e confundida,

As mãos inúteis jazendo sobre o chão.

De “Deste lugar” (2012)

“Dia dos Pais”

Deitado no chão aos 57

anos de idade: uma pedra, o xaxim,

o trevo humilde e o céu

sem uma nuvem.

Esta é uma cidade grande.

Os prédios sobem no ar de domingo,

as pombas voam, o eco dos motores

se ergue atrás dos edifícios.

Tento alinhavar o que vejo,

o que percebo,

deitado no ladrilho.

Pequenos seres se movem na terra ao lado do meu rosto.

O cheiro do pó, das folhas de trevo, que arranco

para mascar o caule,

embala.

O cachorro se deita ao meu lado.

Apoia a cara no chão, suspira.

Em breve fecha os olhos

sobre o ladrilho fresco.

A tarde ainda vai a meio.

O céu sem fundo continua azul.

Em breve também eu

poderei fechar os olhos

em repouso.

Que este momento perdure

e ainda que apagado reste,

como aceno, vislumbre, promessa silenciosa

de retorno.

De “Escarnho” (2009)

“para alcir pécora, leitor de padres,

com o fito de o reconduzir ao bom caminho”

Vieira disse:

Vê, Bernardo, da eternidade o mapa,

Deixa do velho Adão a geral cepa,

Pelo lenho da cruz ao Empíreo trepa,

Começando em Belém na pobre lapa.

Mais que rei pode ser, e mais que papa,

Quem de seu coração vícios decepa;

Que a grenha de Sansão toda é carepa,

E a guadanha da morte tudo rapa.

A dor da vida se é na cor tulipa,

De seus anos também se faz garlopa,

Que os corta, como o mar corta a chalupa.

Não há mister, que o ferro corte a tripa,

Se na parte vital o fato topa

Em apa, epa, ipa, opa e upa.

§

Eu, seu amigo, lhe digo:

Se quiser ter um aprazível mapa,

Desse padre abandone a velha cepa,

Pois o mundo é melhor para quem trepa,

Quer viva nos Jardins, quer lá na Lapa.

É melhor ser mendigo que ser papa,

Pois, sendo boa, a fé o tesão decepa,

E nos pentelhos sobra só carepa,

Se numa xota o pinto não se rapa.

Eis o mapa: alguma úmida tulipa,

Um beiço ávido, que se faz garlopa,

E um pinto como um mastro de chalupa.

E vez por outra adentre pela tripa,

Pela boca e onde mais a pica topa

Em apa, epa, ipa, opa ou upa!

§

“oitavas a um seu amigo”

Estavas da Seleta lendo os tomos

Coçando aquela parte sob o umbigo,

Dispondo com carinho os velhos gomos

Já sovados do tempo, o duro imigo.

“Quantas flores comeram estes pomos,

Na rija idade do tesão antigo –

Na cama, no quintal, atrás da horta,

Sem ver cara, razão ou perna torta!”

Solevando o marzapo, assi choravas

E o pobre coração se te partia.

Para remédio à dor das tuas favas,

As putas convoquei para uma orgia,

Mas eis que a crica que tu cobiçavas

Não veio co’a fogosa companhia.

Então, broxado, me disseste em choro

Que o mal não era foda, mas namoro.

Pasmei, pasmaste, da mentira absconsa

Que assim dizias, vagaroso e incerto.

“Como, gritei, tens essa cara sonsa

E desdenhas comer o que está perto

– Esta gata, essa égua, aquela onça,

A fauna que já tanto tens coberto?

Eu te apanho, eu te apanho, cavaquinho:

O que queres é ser bom maridinho!”

Ofendido nos brios se te agiganta

A tuba grossa do furor guerreiro.

Alta a cabeça, mostras que inda canta

O galo, e que domina o galinheiro.

Qual o jaguar caindo sobre a anta

Espalha o pânico no mato inteiro,

Assi o amigo investe na putada

Berrando com a lança alevantada.

Ó doce correria, ó doce espanto

Das putas, amorosa confusão.

As roupas amontoam-se num canto

Sutiãs, fivelas, calças, cuecão.

Agora só há risos, nenhum pranto

Pois onde o pau não vai, lá chega a mão

Dos amigos briosos na contenda

De preencher todo buraco ou fenda.

Finda a batalha e recolhida a hoste

Das putas com o riso no semblante,

Encosta-se o amigo junto a um poste

E ali se lamuria, soluçante:

“A carne é fraca e não há quem não goste

De uma boa trepada extasiante,

Mas depois de brandir o pinto em riste

Já dizia Plínio: omni animal triste!

Escutando do amigo o alto lamento

E vendo que chorava condoído,

Palavras duras remetendo ao vento,

Animei-o dizendo, convencido:

“Todo o ser necessita de alimento,

É lei universal, do Deus subido,

E se o espírito bebe no conceito,

A carne o que quer mesmo é bunda e peito!

Inspira-te no heroico e bom passado,

Vê quanta caralhada e quanta crica

Passaram pelo mundo em bom bispado

E lembra que do mundo nada fica!”

Ouvindo o bom Antônio o arrazoado

Volve a ser complacente com a pica:

“De hoje em diante, caralho meu, jejum

Não temas, porque não terás nenhum”.

De “O sangue dos dias transparentes” (2002)

Vulto

Começava a suar muito, naquele ponto da história. Repetida noite após noite, desde o adormecer já era previsível a hora de acordar. Primeiro, numa passagem rápida entre a vigília e o sono, deslizava sobre a superfície das palavras. As imagens surgiam, transformavam-se, deixavam-se apreender e depois escorriam para o fundo. Logo adiante tornavam a surgir e a desaparecer, até que mergulhasse no sono ou que se gerasse o sonho conhecido. Nem sempre era igual o enredo todo, mas a cena final, a da subida pelas escadas tentando se livrar das roupas coladas no corpo, era a mesma. Sentava-se de súbito na cama, ou se debatia ainda deitado, até que abrisse os olhos e sentisse o alívio de reconhecer o quarto, o espelho da porta do guarda-roupa, os cheiros conhecidos. Muitas vezes, a mulher acordava com aquela agitação e o abraçava dizendo que era um sonho apenas, que estava tudo bem.

Era bom o conforto da carne conhecida. Aninhado entre os seios, ou respirando o resto do perfume do dia no meio dos cabelos dela, sobre os ombros, adormecia outra vez, protegido até a noite seguinte.

Daquela vez, porém, a história foi além do final costumado. Começou como sempre. Estava conversando com amigos. Era a casa velha, sozinha no meio do campo, com os quartos se estendendo infinitamente, uns após os outros. A cena era usualmente na cozinha, não muito longe de onde ainda estralavam as brasas no fogão. A luz das lamparinas amarelava os rostos e a oscilação da chama produzia movimentos nas sombras projetadas na parede.

Não importava muito quem comia, ou quem bebia alguma coisa. Mas o tio mais novo, riscando a mesa com a ponta da faca, em desenhos nem fim nem começo, dizia sempre: “está na hora de ir ver os mortos”.

Quando ele dizia isso, sempre começava uma outra conversa, que levava à necessidade de se protegerem, de usarem roupas especiais, para evitar o contágio. O tio abria então um baú grande que ficava ao seu lado, tirava uns trajes estranhos, que todos vestiam.

Na sequência, o baú era empurrado para trás, descobrindo um alçapão, que se abria puxando por uma argola de ferro. Às vezes, não era preciso empurrar o baú: o alçapão estava do outro lado, no canto mais escuro e empoeirado da casa. E houve casos em que a descida se fez pelo poço do quintal, já seco e abandonado.

Desciam todos por uma escada de madeira, vertical. Como as que os pedreiros usam. Mas nunca era a mesma coisa que faziam lá embaixo. Algumas vezes olhavam cuidadosamente os túneis, que eram como catacumbas, tentando decifrar os sinais escritos na terra dura das paredes. Outras vezes, havia ali apenas uma gruta enorme, completamente escura, e tudo o que se via era o brilho imóvel dos olhos dos mortos, que eram verdes e oblongos como as pupilas de um gato. Também era possível que o final da escada levasse apenas a um outro túnel vertical, em que havia uma outra escada. Nesse caso, a presença dos mortos era apenas o seu cheiro podre. O normal, porém, era encontrar os mortos em volta de uma mesa, como estátuas de cera. Não fosse por terem as formas já apagadas pelo acúmulo do pó e por uma espécie de ataduras que cobriam grandes pedaços dos corpos, seria possível pensar que tinham morrido há pouco, ou que tinham sido surpreendidos durante um ato corriqueiro. As ataduras, unindo a esmo uns corpos a outros corpos, eram entretanto um sinal de que a cena tinha sido montada depois que todos já tinham morrido.

Dependendo da ocasião, uma coisa diferente acontecia. Ou os olhos verdes começavam subitamente a piscar e a se mover no escuro, em movimentos erráticos, mas que os tornavam cada vez mais próximos, ou o cheiro mais intenso começava a se tornar insuportável, denunciando o toque iminente de um punho descarnado, ou então os comensais adquiriam lentos movimentos de mão e boca, para logo tentarem se libertar das ataduras que os mantinham ligados aos seus lugares. O resultado, porém, era sempre o mesmo: a sensação de pavor, a fuga desabalada e a presença em toda parte de uma figura imensa, até então insuspeitada, cujo riso de prazer envolvia a todos como uma brisa úmida, de cheiro azedo e fresco.

A corrida para as escadas era a parte pior, só superada pela percepção de que as roupas que usavam como proteção eram elas mesmas as peles dos defuntos. À medida que subiam, elas iam se tornando mais estreitas, mais pesadas. Apodreciam também, o que era a sorte de todos, que as iam arrancando aos pedaços, enquanto se atropelavam e se pisavam uns aos outros na ânsia de subir.

Livres, por fim, das peles mortas e malcheirosas, emergiam um a um sobre o chão da casa velha.

Já tinha pensado nisso: não importava onde estivesse a entrada do alçapão, a saída era sempre no cômodo ao lado do quarto do avô, uma saleta que dava para dois longos corredores invariavelmente escuros.

Era quase o fim: saindo, punham-se a correr pela casa, pois o cheiro daquela presença enorme, ao mesmo tempo quente e fresco, era mais forte para qualquer lado que se corresse. Estava claro, por alguma razão, que era a própria Morte quem tinha esse cheiro azedo, atraente e aterrorizante. Era ela que ria, e também quem fazia ruídos sobre a cumeeira da casa, onde passavam, nas noites de verão, os ratos em busca de comida.

Ele, perdido dos outros, fazia sempre o mesmo caminho: evitava os corredores, entrava no quarto do velho avô, rompia as teias de aranha, sufocava com o pó que seus pés levantavam e corria para a janela. Era uma janela de madeira, tosca, de uma folha só. Tentava abri-la, em desespero, e sentia a presença mais forte, a aproximação anunciada pelo aumento do perfume horrível e entontecedor. Por fim, quando já sentia o deslocamento do ar causado pela entrada dela no quarto, conseguia abrir a janela e saltava para fora, correndo sobre a areia do pátio, no meio da noite.

Nesse momento despertava. Algumas vezes, ainda em pânico, tentando abrir a janela. Outras vezes, saltando por ela e sentindo que o terror se debruçava no parapeito para vê-lo correr, sem coragem de olhar para trás. Ou então acordava quando já corria sobre a areia, sozinho e sem direção.

Naquela noite, tinha sido diferente. Acordara sem um gemido, sem um grito, sem qualquer agitação. Apenas abrira os olhos. O quarto estava totalmente escuro.

Tinha sonhado mais, tinha ido até o fim. Saltara pela janela, correra sobre o enorme pátio de areia, que se estendia como um deserto imenso sob um céu sem nuvens e sem estrelas. Exausto, desabara sobre uma pequena duna. A casa já não era visível, nem ouvia mais os gritos dos outros correndo pelos corredores. Tudo parecia muito longe, como se nunca tivesse existido.

Encolhido, com os joelhos quase junto do queixo, estava começando a dormir. Foi então que sentiu a presença dela, tão ampla quanto a paisagem escura que não podia contemplar. Mais do que isso, percebeu que era ela aquela noite sem fim, dentro da qual ele dormia nu, como um menino. E foi justamente isso o que ele ouviu, nitidamente, vindo de nenhum lugar: de dentro da terra arenosa ou do fundo do céu chapado, antes de abrir os olhos contra o teto escuro do seu próprio quarto: “meu menino”.

Molhado de suor, recompunha a memória do que tinha acontecido, ainda imóvel.

Ficou assim por alguns segundos. Depois, sem virar a cabeça, sentiu nitidamente: do lado onde dormia a mulher, que era o seu lado esquerdo, ia se erguendo sobre ele uma sombra mais pesada que a escuridão do quarto, mais densa do que o suor pegajoso que escorria agora pelo seu pescoço. Virando-se, decidiu, pela primeira vez, pelo menos tentar aceitá-la e segurá-la entre os braços.

De “Bíblicas & não” (2018)

“Os talentos”

Quando lhes pediu, aos seus filhos, a conta dos talentos, alegrou-se o pai do que os multiplicou e do que os manteve intocados, mas foi ao que usou a parte que lhe coube que dirigiu por fim a palavra, e disse: com que então gastaste o talento que te dei. E o gastaste ao menos para tua felicidade? E ouviu, na voz de quem se achava coberto de pecado: pai, eu empreguei o meu talento no amor, na busca da harmonia na terra, enquanto meu corpo respirasse, e agora venho à tua presença assim, despojado de tudo, exceto da esperança. E rogou-lhe em silêncio, dentro do seu coração, que lhe perdoasse as faltas, os enganos e a fraqueza. O pai, lendo em seu rosto o que escorria em seu coração, acolheu-o em seus braços, dizendo: este é o meu filho muito amado, que no mundo busca não os talentos conservados ou acrescidos no tempo, mas o amor do próximo e a alegria da presença. E, estendendo-lhe depois as duas mãos abertas, disse: escolhe o que queres para ti e quando alguém te perguntar o que fizeste dos talentos de teu pai, responde que eram para usar e tu os usaste, seguro de que, quando de novo te faltassem, aqui me encontrarias, como agora, feliz de oferecer-te as prendas todas que para ti criei e fiz multiplicar.

Paulo Elias Allane Franchetti (Matão, 1954) é um crítico literário, escritor e professor brasileiro, titular no Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É mestre pela Unicamp, doutor pela USP e livre-docente pela Unicamp. De 2002 a 2013 dirigiu a Editora da Unicamp. Aposentou-se em 2015. (Wikipedia)

Ah, Especiaria, o programa que faz o cérebro girar! É fascinante ver o Paulo explorando suas fascinações, desde a complexidade da crítica literária até o purismo do haikai e a paixão pela motocicleta. A conversa sobre a crítica é particularmente divertida, com sua ênfase no gosto criado no cânone e sua visão sobre a nova era da IA na literatura. E o acidente na motocicleta… uma leitura das anotações sobre a sobrevivência é quase um thriller psicológico. Impressionante como a paixão pelo haikai permaneceu constante, como uma força constante em sua vida.ai watermark remover free