Giuliana Seerig

Santa Maria – RS

Naquelas semanas, andava às voltas com o conjunto de ensaios El oficio de Poeta (Il mestiere di poeta), do escritor italiano Cesare Pavese. Lia uma tradução da Editorial Nueva Visión, de Buenos Aires, publicada em 1957, capa azul se descolorindo, páginas já frágeis. Nessa esquina argentina, pela voz do castelhano se filtravam as obras italianas que não se encontram facilmente no original.

Comecei a ler Pavese por suas novelas – O belo verão, O diabo nas colinas -, seus romances como A lua e as fogueiras, passando em seguida aos poemas de Trabalhar cansa. Na estante, me aguardam com paciência os versos de Diálogos com Leucó. Meu encontro com o autor, no entanto, tinha tido início antes, de forma indireta: o saudoso mestre de Italo Calvino, o amigo retratado por Natalia Ginzburg, o diarista modelo para Ricardo Piglia.

O livro sobre o “ofício de poeta” – à moda do título de seu diário, “o ofício de viver” – reúne ensaios com temas variados e se abre com uma reflexão sobre a escrita dos poemas de Trabalhar cansa, seguida de outros textos do mesmo gênero, publicados ao longo das décadas seguintes em jornais e revistas, com temáticas sobre a escrita, a arte e seus procedimentos.

Pavese, ao escrever sobre o ofício do poeta, retoma diversas vezes o que chama as imagens míticas da sensibilidade, os símbolos que orientam nossa percepção e que são forjados nos nossos primeiros contatos com o mundo. Para ele, a tarefa daquele que se propõe a ser um poeta, alguém que trabalha com a esfera da linguagem, é o de descobrir quais são os símbolos de sua sensibilidade e desenvolvê-los de modo que possam se tornar, por meio de processos artísticos, um símbolo compartilhado por outras pessoas.

Esse processo, segundo o autor, é sempre uma redescoberta: aquilo que nos toca é algo pelo qual já fomos tocados; reconhecemos no mundo aquilo que, em algum momento, já estava impresso em nós como uma marca de uma inscrição primeira, ainda inconsciente. Algo em nossa experiência que recorda um instante vizinho ao mítico, ao religioso, esse gesto que separa uma experiência e a coloca como que fora do tempo, em uma eternidade, em um âmbito separado, a partir do qual a partir dali será repetido e reencenado por um ritual.

Várias vezes, ao pensar nessa dimensão mítica, tive que buscar um paralelo com alguma experiência vivida, me esforçar por alargar um pouco os limites daquilo que pensava como o literário e o artístico. Alguns anos atrás, essa leitura talvez não ecoasse em mim como então; teria resistido a entender essa amplitude que admite o traço do religioso na arte e um compartilhar de procedimentos. Do mesmo modo, resisti, nas primeiras leituras, à ideia de que toda descoberta de um símbolo é sempre uma redescoberta: não se poderia, então, incorporar coisas novas? Também me parecia exagerada a afirmação, tantas vezes retomada, de que é na primeira década de vida que se dão esses encontros, essa recolha de experiências, que será revisitada ao longo de toda nossa história. Em uma leitura primeira, mais dura, as afirmações me soavam solenes, em busca de um efeito e, sobretudo, um determinismo.

“Esta inspiración hunde sus raíces en el pasado más remoto del individuo y revela la quintaesencia de su encuentro con las cosas.”

O que nos inspira é algo que o mundo nos apresenta e que se reflete em nós, que possui já algum começo, uma marca. Pouco a pouco, de forma decantada, fui entendendo a dimensão quintessencial a que o autor se referia, fui me colocando cada vez mais de acordo com ele. Pavese convence com uma clareza e profundidade feita com poucas e precisas palavras.

Durante as semanas daquele setembro, tempo de chuva, trabalho e de leituras a solavancos, fiz uma viagem a uma pequena cidade do interior. Enquanto observava com assombro o nível das águas no vale do Rio Pardo, folheava a edição frágil de capa azulada, pensava na relação por vezes indireta daquilo que nos toca, os caminhos caprichosos que percorremos ao nos propormos uma aventura à dimensão inconsciente. Cheguei pensativa à cidade, um desses lugares que foi grande em um cenário de séculos atrás e que hoje se mantém estavelmente pequeno, com mais passado que presente. Há um pequeno número de lugares assim, no interior do Rio Grande do Sul, onde encontramos uns poucos palacetes antigos no centro, largas e poucas ruas pavimentadas ainda de pedra.

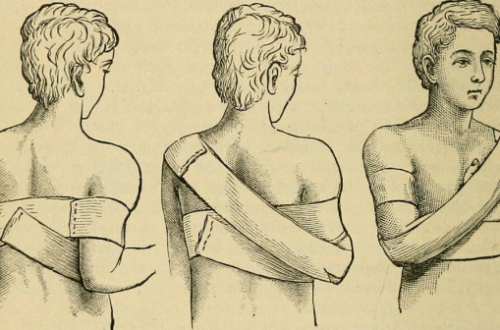

Foi nessas ruas centrais que vi chegar, como que em uma espécie de procissão, dezenas de pessoas a cavalo. O decreto que cancelava as celebrações daquele 20 de setembro pelo luto das enchentes daquele ano era ali letra morta: homens pilchados, mulheres com vestidos ou não, e crianças, muitas delas, cruzavam a cidade rumo a uma estância afastada. Sem acompanhamento de hino ou música, a multidão a cavalo se espalhava com um ruído de cascos sobre um chão empedrado. Fui capturada por uma cena em especial: uma menina, não mais que oito ou nove anos, cavalgava com ritmo, leveza, semblante concentrado, sozinha em seu cavalo.

A cena por si só já suscitaria reações: a coragem, a imponência com que as crianças por vezes adquirem uma postura séria, como pequenos adultos. Mas não pensava exatamente nisso. Tampouco admirava os discursos e valores que estão incrustados e que permeiam a data, a persistência dos centros de tradicionalismo, os valores e a política a que estão associados a essas práticas, as subdivisões convencionadas para os gêneros. Deixava também para trás a própria noção estendida do que é a cultura gaúcha ou mesmo a vida no campo: assisti aquela passagem como uma demonstração daquilo que Pavese falava sobre a experiência original, o encontrar-se com as coisas. A cultura escrita, os livros, as referências estrangeiras, os discursos, a política, tudo isso virá depois, em um segundo momento. Ali, se tratava apenas de uma criança e um cavalo: o contato com o animal, o ritmo do movimento imprimido por seu cavalgar, a ocasião do encontro, a percepção de uma celebração coletiva. Acreditei estar diante de um desses instantes que nos encontram desprevenidos e nos comovem de imediato – situações exemplares de instantes de aurora, no vocabulário pavesiano, irredutíveis à racionalidade e que carregam aspectos e associações que se desenvolvem em cada um de modo muito particular. Depois, o que é obtido a partir disso será cada vez mais ressignificado, recortado, ajeitado dentro dos esquadros da cultura – dessas instâncias citadas há pouco – e, como prenuncia os ensaios de Pavese, serão pontas sensíveis que, posteriormente, haverão de ser redescobertas.

Não há como apagar as experiências primeiras porque não são exatamente experiências, mas encontros que nos constituem. Não desfrutamos delas, as incorporamos ao que somos – me recordava, ao pensar nisso, de um estranhamento diante do costume de oferecer às crianças apenas experiências ditas infantis, com simulacros de mundos, locais e atmosferas adaptadas e adocicadas. Não permitir que se conheça algo fora dessas instâncias se parece, nessa perspectiva, a uma espécie de encarceramento. Aceitei que, onde quer que esteja, me comoverão os cavalos, a concentração das crianças, as casas solitárias, e, em paralelo com as colinas do Piemonte, o horizonte dos morros verdes do Rio Grande do Sul, suas paisagens esquecidas. Entendi que essa comoção ou motivo descoberto me desvela um mistério sobre mim – eu que nunca estive muito perto de um cavalo ou dancei em uma invernada – e sobre esse mundo que está inscrito naquilo que sinto, penso e escrevo. Para Pavese, dar-se conta disso é sair da adolescência: tomar para si um lugar e uma forma de oferecer algo a quem quer que nos ouça e nos leia.

Giuliana M. Seerig (Santa Maria – RS) é jornalista (UFSM) e escritora. Atualmente, pesquisa a obra ensaística de Natalia Ginzburg no Programa de Pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas da FFLCH/USP. Na plataforma Substack, publica a newsletter Correio Aberto: https://giulianaseerig.substack.com/.