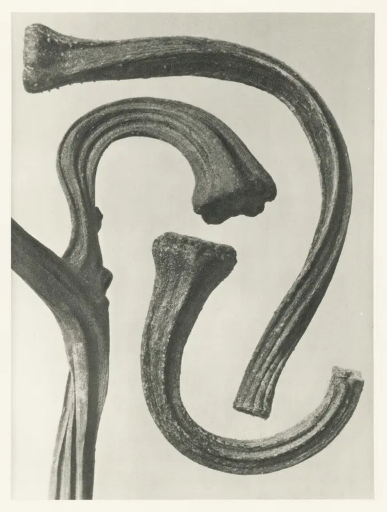

reflexões sobre o pé da bailarina (2016, do livro “Debaixo do vazio”)

como pensar no peso

se o movimento encanta,

espalha qualquer névoa,

nódoa, bolha de sangue?

perto do chão conseguir-se altivo, idílico.

como questionar a dor, interpelar o segredo

a alimentar a beleza de carregar o peso,

enquanto agrada a multidão,

muito mais por daquilo que dela

passa contorcendo-se?

como entender o equilíbrio,

o entre: carregar o peso é dança

§

primeiro passeio de bicicleta (2016, do livro “Debaixo do vazio”)

O homem que pedala que ped’alma

com o passado a tiracolo,

ao ar vivaz abre as narinas:

tem o por vir na pedaleira.

Alexandre O’neill

nos pedais o corpo

alto e baixo, nos pedais

os dias sob a nudez

do metal lírico cortando

a potência que passou.

a velocidade que atrai também

passou, o cheiro do mato verde

sobre o guidão e o refluxo.

pedalo perto do chão,

flutuo com as marcas.

a pele são os dias,

tudo cabe, tudo pode

nos pedais, o corpo

alto e baixo, nos pedais

§

i.

(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)

é pelos pés de meu avô que entendo a vida.

morto de cima de nove décadas esculpidas

nas rachaduras das solas duras, naquele

mesmo quarto de estreitos e sonhos.

caminho nos cascos a figurar seu povo,

na herança do sangue no olho

que o eco de sua voz ainda vive.

é pelos pés do morto, numa cama de pau,

que vejo a luz do dia chegar.

o choro, a reza, a morrinha de paz que fica.

§

ii.

(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)

meu pai chegou à capital menino. de domingo

a domingo perdeu o que hoje não consegue mais lembrar.

veio para tentar a vida e ficou – foram as primeiras frases

que li naquelas solas duras de pés juntos, como os de quem reza.

era o título de um texto que continuava – depois fui eu

a partir para Lisboa em busca da manilha e do libambo que idealizei.

ecos em silêncio vindos de outra existência, idas de 1800, ou não,

ou de um call center, atendendo às ligações e sendo mandando de volta

a cada três minutos, recebendo ecos de outras partidas.

quando meu pai veio para a capital tinha a metade de mim,

a outra descobri quando retornei de Portugal.

há mais ou menos quarenta anos ele chegava,

após quatro eu voltei para o Brasil.

as rachaduras nas solas duras de meu avô

escreveram estas palavras também.

§

xxxix.

(2019, do livro “As solas dos pés de meu avô”)

estamos sentados numa cadeira

colonial de três lugares. o furtivo

tamanho das coisas do mundo,

pele com pele, acaba por nos unir.

nada parece que acontece, nada

importa mais do quando. estamos

perdidos e acordados agora.

meu pai aproxima-se e queda

o braço sobre mim, resgata

na distância da morte, canção.

a mesma que meu avô cantara

para ele e que passou para mim

como a única herança:

[ canta de novo, filho, canta,

nunca escrevi um poema.

§

oito (2020, do livro “Mainha”)

Minha mainha é metafísica

para a saúde de minha crítica.

Passo horas olhando a tarde

chegar, como quem parte

para uma imagem do Cabo da Roca

ou do Pelô atrás da mesma porta.

É página pintada com a mão,

parede, pedra que reinventa a razão,

minha mainha é o próprio tempo,

o Deus do último dia, sorrindo lento.

Também ensinou-me a ser mulher,

abracei essa sorte para o que der e vier.

Que sendo ela neste mundo,

achar-me-ia sem perder-me no fundo

dos raios mais límpidos da manhã,

da vida ou qualquer corrida vã.

Deu-me régua e compasso encerando a sala

e flexionou antíteses pálidas na fala

com o tom mais harmonioso e assíduo,

fez do estranhamento crescimento contínuo.

Depois mostrou-me a beleza de cair

sem sentir do chão o mundo a fugir.

Cair era o primeiro passo natural

quando se aprende a caminhar beiral,

feito bocejo ou antigo molejo

que as farpas exigem no pelejo.

A destreza do primeiro beijo,

contas quitadas sobre o que vejo.

Mainha ensinou-me a ler pelo fim,

sem a ilusão cultuada, encoberta do sim.

Da resiliência do girassol, modelou

nossos pensamentos juvenis, recriou

a maneira como coçávamos o nariz.

Mainha foi do curso do rio, o cariz

repetido e imaculado durante a chuva,

onde pulamos sem a vista turva.

Sem o medo de que acabasse o dia

ou o que não começara, sem ter alegria,

a melhor forma de curar a dor.

Mainha ainda tem aquele desejo de flor.

Deixo de abrir os olhos mergulhados,

prefiro inteiros contínuos desterrados.

Eu que sou sisudo e hermético quase

sem querer, sem sofrer, sem saber, quase

um desavisado dentro desse imenso mar.

Quero somente fechar os olhos ao mergulhar.

Que mainha dizia que é melhor sob pressão

e das águas enganar o desejo da contramão.

O sonho de mainha era fugir

ao menos uma única vez, partir

sem ligar para as lâmpadas acesas,

as torneiras e portas abertas, proezas

do início da união ou dos filhos

adolescentes, os mesmos ladrilhos

em qualquer casa desta cidade,

ou geografia testemunhal do tempo, arte

para não ceder aos descompassos do dia

como se todo embate fosse uma beleza fria.

O embate acontece quando coloca os pés

para fora da cama e encontra o único viés

que conduz para a fuga e firmamento

das forças paradoxais diárias, deslocamento.

Represo de mainha esta profunda condição

quando me perco em poemas sem tradição,

em versos performáticos que equalizam o meu corpo

a esmo dentro do enquadramento dos homens, um porco

gritando, perdido em seu último compêndio,

como agora recobro, traio-me em dispêndio.

Ter nas mãos um conjunto de subjetividades

marcadas por uma rasura em letra, idades

de um pêndulo em movimento sobre a queda

da carne, da relva, da esperança, única moeda

de troca para a lembrança que temos de aceitação

pós-entendimento da vida marcada pela afecção.

Essa sorte de poder entender e rasurar a estrada,

como mainha fez, sendo pelas cigarras orquestrada.

Uma série de abnegações naturais a ela,

por ser como é, feita do que revela.

Renúncia ainda é alguma parte do dia

de mainha, quando seu riso tremula, fia

em um desconhecido que parece ser riqueza,

dono e harmônico ainda a toda destreza.

Quando acontecem os pensamentos percebo

que padeço de fé e alcanço-me, mancebo

a subtonar a regra das coisas inteiras,

arremedo-me tornando-as etéreas e estrangeiras.

Nas ribeiras das águas do rio primeiro

versejo a luz de mainha, de um céu vimeiro.

Penso nela como coautora de si

e rapidamente desperto sentindo o fim

da primavera e um inverso dentro do início

do verão, já comum em não aquecer, artifício

para que a vida se justifique em uma metavida,

em partituras sem arte, apenas suor na lida.

Penso em mainha como dona de sua história

e ainda escuto sua voz em um canto antiglória

tocando em todo o espaço e reconfigurando

a razão de estarmos aqui, em arte, reinaugurando.

§

Poema de regresso (2022, do livro “Soprando o vento”)

i

para as primaveras

coleciono águas

em um fiar lento

enquanto sigo

lembro mesmo

sem nunca

ter vivido

ii

ando lendo: como

éramos felizes, não

sabíamos – por que

não rir disso também,

do paradoxo a espreitar?

iii

carrego um álbum desbotado.

a cada imagem que o toque descobre

reencontro a razão das amálgamas

diluindo nas ondas as amarras,

além da própria razão desconhecida.

revelo os pixels ao vento lento,

tardo pensando na face do android

processando-o diante do véu,

que em céu, nem por aquele breviário

é tocado como este cavalo

quando recebe o ar do mar

e fica a mastigar a grama.

tardo e não me tomo

por outras fotografias.

ela, por desleixo do dedo,

sob o desejo de reentabular a vida,

é que me faz, no balançar da crina,

do barco, neste mar reinaugurado.

iv

olho para a página

e a vida chama,

longe:

a cada passo

inverso,

o regresso

é em verso,

na eternidade

da folha

em branco.

§

Ecos n.1

(2022, do livro “Para além de 22, um roteiro poético da semana de 22”)

não há retorno na marginal,

só radares e placas

de velocidade.

um quedar sobre o espelho

enquanto as cores, os sons,

a vida é retida de soslaio.

dirigir é a linguagem

de uma fuga que não quer

chegar – o poema

sobre a mesa: soltar as mãos,

metadireção.

e nada é maior do que o acaso

em forma de canção,

de retorno para a avenida,

não há retorno na marginal

[coração ante coração

só as imagens que guardo

como versos

para um poema que não foi escrito.

carrego versos de um mundo inteiro,

de vários mundos, versos,

sou o poema que não foi escrito.

e observo os retrovisores,

a estrada,

meu corpo estático

levado

pelas ruas da cidade.

– não há retorno,

há apenas medidores,

inibidores de velocidade,

enquanto os animais cruzam a pista,

enquanto a flora paira

sobre a vista. invade.

estou cercado pela geometria

dos homens

e cheio de subjetividades,

e “Sublunar” é o livro

que carrego no carona,

e a viagem. saúdo

o deus dos versos

livres,

mesmo presos

na cidade. abaixo

lentamente

o vidro da janela

e tento resistir ao capítulo

em que fecho os olhos ao vento,

[não há retorno

há apenas a estrada,

este peito aberto do destino.

§

Madame Bovary, c’est moi (2024, do livro “Caramelo quer ver o mar”)

a cidade sou eu,

cortando, a quatro patas, o verbo

que a todos sustenta, por onde

passam dúvidas e sonhos.

a cidade sou eu,

escrevendo com os dentes

afiados na dúbia maestria

viva de mostrá-los –

veja!

a cidade sou eu,

tateando o que me foi legado:

a herança Macro-jê,

a diáspora atlântica,

marcas no fundo branco

do olho de toda gente.

a cidade sou eu,

revirando os ossos,

costurando na rabiola

do tempo o tempo.

a cidade sou eu.

não há crime maior,

o de existir.

Tiago D. Oliveira (Salvador, BA, 1984) é poeta, escritor, professor e pesquisador, com formação em Letras pela UFBA e UNL (Portugal). Foi finalista do Prêmio Oceanos 2020 com o livro As solas dos pés de meu avô (2020), publicado no Brasil e em Portugal. Vencedor do Selo João Ubaldo Ribeiro 2020 com a obra Soprando o vento (2020). Lançou recentemente Caramelo quer ver o mar, 7 Letras, (2024).